ブログ

BtoB企業にとって、Webサイトは見込み顧客との最初の接点であり、24時間働き続ける営業担当者として、リード獲得の中核を担う重要な資産です。しかし、初めてのWebサイト制作では「どこから始めればいいのか」「何を載せるべきなのか」と悩まれる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、BtoB企業が初めてWebサイトを制作する際に押さえておくべき戦略設計から、制作プロセス、コンテンツ戦略、SEO対策、そして成功に導くパートナー選定まで、実践的なノウハウを網羅的に解説します。これからWebサイト制作に取り組まれる方に、ぜひご一読いただきたい内容です。

目次

1. なぜBtoB企業にWebサイトが不可欠なのか?

BtoB市場では、購買担当者の67%以上が営業担当者と接触する前にオンラインで情報収集を行うと言われています。つまり、Webサイトこそが最初の営業担当者なのです。Webサイトが持つべき4つの重要な役割を見ていきましょう。

その1.リード獲得の要となる

BtoBビジネスでは検討期間が長く、複数の意思決定者が関与します。Webサイト上で適切な情報を提供し、問い合わせフォームや資料請求へスムーズに誘導することで、質の高いリードを継続的に獲得できます。

その2.顧客の理解を深める場

購買担当者は製品やサービスの特徴、導入メリットを深く理解した上で意思決定を行います。「自社の課題をどう解決できるか」「競合と比べて何が優れているか」を明確に示すことで、検討を後押しします。

その3.潜在顧客の育成

すぐには問い合わせしない潜在顧客でも、有益な情報を継続発信することで徐々に興味を高められます。業界のトレンド記事や製品の活用事例を定期更新することで、「今は導入しないが将来的に検討したい」層との関係を深められます。

その4.信頼構築とブランディング

BtoBでは競合との差別化が難しく、取引相手として「信頼できるか」が重要な判断基準になります。サイト全体のデザイン品質や発信コンテンツの充実度によって、「この会社なら安心だ」という印象を与えられれば、ビジネス成功につながります。

2. Webサイト制作プロセスの全体像

成果を生むWebサイトは、計画的な戦略設計から始まります。やみくもにページを作り始めるのではなく、以下の5つのステップで進めることが重要です。

ステップ1:戦略設計

まず「誰に向けたサイトか」「サイトの最終目的は何か」を明確にします。BtoBでは購入までに多くの人が関与するため、業種、企業規模、職種など具体的なターゲット像を定めます。また、サイトのゴールとKPIも設定しましょう。リード獲得が目的なら「問い合わせ件数○件/月」や「資料DL数」を目標値にするといった具合です。現状の課題分析や競合サイト調査を行い、「自社ならではの強み」を打ち出す準備もこの段階で行います。

ステップ2:ワイヤーフレーム設計

戦略に基づき、各ページのレイアウトを設計します。ユーザーが求める情報にすぐたどり着ける導線を考えます。例えば、トップページなら「キャッチコピー+CTA(行動喚起ボタン)」「課題提起〜解決策の概要」「導入事例の抜粋」「問い合わせボタン」という構成が典型的です。この段階でサイト全体のナビゲーション構造も検討し、重要ページへのリンクを目立つ位置に配置します。

ステップ3:コンテンツ作成とデザイン

ワイヤーフレームが固まったら、各ページの具体的なコンテンツ(文章・画像)を作成しデザインに落とし込みます。ポイントは「企業が伝えたいこと」ではなく「顧客が知りたいこと」をベースにコンテンツを作ることです。例えば、製品紹介ページではスペックの羅列ではなく「どんな課題をどう解決できるか」を主眼に置きます。デザイン面では、自社のブランドイメージに合ったトーン&マナーを定めつつ、テキスト可読性やCTAボタンの視認性にも配慮しましょう。

ステップ4:実装と公開

コンテンツとデザインが揃ったら、Webページとしてコーディング(またはCMSに組み込み)して実際にサイトを構築します。実装段階ではユーザビリティ(使いやすさ)とパフォーマンス(表示速度等)を重視しましょう。特にBtoBサイトでは「欲しい情報にすぐアクセスできること」が重要で、ページ読み込みが遅いとユーザーが離脱してしまいます。画像の適切な圧縮やキャッシュの活用、安定した高速サーバーの選択などでページ速度を最適化することは必須です。また、レスポンシブ対応(スマホ・タブレットでも崩れない表示)も欠かせません。

ステップ5:運用と改善

「サイトは公開して終わり」ではなく、公開後こそが勝負です。サイト公開後は定期的にアクセス解析やユーザー行動データをチェックし、継続的に改善を加えていきます。具体的には、定期的なコンテンツ更新(ブログ記事追加、事例追加など)を行いSEO評価とユーザー来訪を維持・向上させることが重要です。また、Google Analytics等で各ページの訪問数、直帰率、コンバージョン率を測定し、課題のあるページの改善策を検討します。必要に応じてヒートマップ解析でユーザーがどの箇所で離脱しているかを確認し、CTAボタンの配置換えやフォーム項目削減といった施策も講じます。

3. BtoB向けコンテンツ戦略のポイント

効果的なWebサイトにするには、「どんなコンテンツを載せるか」の戦略が欠かせません。BtoBサイトに最低限必要なコンテンツとその戦略的な活用法を解説します。

必須ページの構成

BtoBサイトの訪問者が求める情報は概ね決まっています。以下のページは最低限用意しましょう。

- トップページ:自社の提供価値や強みが一目で伝わるキャッチコピーを配置し、興味を引くことが重要です。ファーストビュー(画面最上部の見える範囲)には「何をしている会社か」「主要サービスの概要」「問い合わせボタン」など重要事項を盛り込み、数秒で訪問者の関心を捉えます。

- 製品・サービス紹介ページ:提供する製品/サービスごとに詳細ページを設けます。スペックの羅列ではなく「解決できる課題」を軸に内容を構成します。各サービスごとに「対象顧客の課題→それをどう解決するか→導入メリット」の順で説明すると、閲覧者が自分ごととして理解しやすくなります。

- 導入事例ページ:実際の顧客企業の成功事例を紹介するページです。業種・業界ごとに事例を載せ、自社サービスの有効性や実績を示します。「他社も使っているなら安心だ」という心理的安心感を与える狙いがあります。事例記事では「顧客プロフィール」「導入前の課題」「導入後の成果」を具体的な数値を交えて書くと効果的です。

- 資料ダウンロード/ホワイトペーパー:製品カタログ、サービス概要資料、業界動向レポート、ホワイトペーパーなどをダウンロード提供するページです。これはリード獲得の要となる部分で、ダウンロードにメールアドレスなどを登録してもらい見込み客情報を取得します。

- お問い合わせページ:言うまでもなくコンバージョンの最終ポイントです。電話・メール・フォームなど問い合わせ手段を明示し、フォームではできるだけユーザーの手間を減らします。お問い合わせページへのリンクボタンはトップや各ページ下部などサイト内の目立つ場所に常に配置するのが鉄則です。

- 会社情報ページ:企業概要や沿革、事業内容、取引実績、主要パートナー、受賞歴や認証資格などを掲載します。これは企業の信頼性・安定性を示す情報であり、BtoBでは重要視されます。訪問者は取引する相手の規模感や信用度を気にしますので、「創業○年」「資本金○円」「主要顧客例」など客観的事実を載せましょう。

お手本となるWebサイトを以下にご紹介します。

・株式会社SmartHR

・株式会社カミナシ

・株式会社キーエンス

・ソーシャルセリング.com

コンテンツ戦略の3つのポイント

- 顧客の課題を起点にコンテンツを考える:自社が言いたいことではなく、ターゲット顧客が抱える課題・疑問から逆算してコンテンツを企画します。例えば「DX推進に課題を感じる製造業のIT担当者」がターゲットなら、「製造業DXの成功事例10選」や「IoT導入チェックリスト」のような記事コンテンツが興味を引くでしょう。

- ホワイトペーパーをリード獲得に活用:BtoBマーケティングではホワイトペーパー(お役立ち資料)の活用が定番です。自社の専門知見を凝縮したPDF資料を用意し、サイト上でダウンロード提供することで見込み顧客の連絡先を取得できます。実際、多くのBtoB企業が月1本以上のペースでホワイトペーパーを制作しており、「サービス導入事例」を題材にしたものが最も多く作られています。

- コンテンツ更新を継続する:コンテンツは作って終わりではありません。特にBtoBサイトでは定期的な情報発信がSEO評価や顧客接点維持に大きく寄与します。更新が滞ると検索順位が下がり、新たな見込み客の流入が減るリスクがあります。コンテンツ更新の計画をあらかじめ立てて運用することが大切です。例えばブログ記事を毎月○本、導入事例を四半期に○件追加、といった計画を立て、社内で執筆体制を整えるか外部のライターに依頼するなどしてコンスタントに発信しましょう。

4. SEO対策で見込み顧客を呼び込む

SEO(検索エンジン最適化)は、検索エンジン経由で自社サイトへの流入を増やすための施策です。BtoB企業においてもSEOは重要なリード獲得手段となります。

SEO対策の基本ポイント

- 検索キーワード対策:自社のサービスに関連する検索キーワードでGoogle等の検索結果上位に表示されることを目指します。そのために、サイト内の各ページで狙うキーワードを決め、タイトルや見出し、本文中に適切に盛り込むことが基本です。またユーザーの検索意図に合った有益なコンテンツを用意することが、結果的に評価を高めます。

- 内部対策:サイトの構造やコードを検索エンジンが読み取りやすく最適化します。具体的には適切なHTMLタグの使用(見出しタグH1/H2の正しい配置など)、メタディスクリプションの設定、画像代替テキストの記入、内部リンク構造の最適化などです。「とりあえず制作会社に任せておけば大丈夫」と油断せず、SEO知識のある人にチェックしてもらいましょう。

- 技術・表示速度対策:ページの読み込み速度もSEO評価に影響します(ページ速度はGoogleがランキング要因の一つとしているため)。モバイルフレンドリネス(スマホ対応)も重要です。技術的には、不要なスクリプトを削除したりCSS/JSを縮小・圧縮したりといった最適化も有効です。またSSL化(HTTPS対応)は現在は必須と言えます。

- 継続的な改善:SEOは一度対策して終わりではありません。検索順位は競合サイトやアルゴリズム変更で変動するため、定期的にサーチコンソールや順位チェックツールでモニタリングし、必要に応じてページ内容をリライト(書き直し)したり新規記事を投入したりして改善を図ります。特に公開後しばらく経った記事でも定期的に最新情報を追記するなどアップデートすると、検索エンジンからの評価が維持・向上しやすくなります。

BtoBサイトのSEOの特徴と対策

BtoBサイトのSEOは、BtoC向けと比べて以下のような特徴と戦略上の違いがあります。

- 検索ボリュームが小さい:BtoBの商材に関連するキーワードは、一般消費者向けに比べて検索される回数(ボリューム)が少なめです。例えば「クラウド 在庫管理 システム」といった専門的なキーワードは月間検索数が100件程度ということも珍しくありません。しかしBtoBでは月間100件の検索でも「100件もある」と捉えて重視するべきです。少数でもその検索をする人は見込み顧客である可能性が高いため、ニッチなロングテールキーワードでも漏らさず対策します。

- コンバージョンまでのハードルが高い:BtoCではサイト訪問者がそのままECサイトで購入、ということも多いですが、BtoBではサイトから問い合わせがゴールであっても、すぐ契約とはなりにくいです。導入検討には社内稟議や複数人の合意が必要なケースが多く、商談・クロージングまで長期戦になります。そのためBtoBサイト上では、「問い合わせ」以外の中間コンバージョンポイントを用意するのが主流です。例えば「無料eBook(ホワイトペーパー)ダウンロード」「オンラインセミナー申し込み」「メールマガジン登録」などです。

- 高品質なリード獲得に適している:BtoBのSEOは即効性こそ低いものの、上位表示されれば毎月一定数の商談化率が高いリードを獲得できる点が魅力です。リスティング広告やテレアポではアプローチできなかった潜在層が、自発的に検索してたどり着いてくれるため、顕在ニーズがあり受注確度も高い傾向にあります。またオーガニック流入は広告費がかからないため、長期的に見ると費用対効果が高いと言われます。

5. CTA設計でコンバージョンを最大化

サイト訪問者をただ増やすだけでは不十分で、最終的に問い合わせや資料請求などのコンバージョン(成果)につなげることが肝心です。そのために重要なのがCTA設計とコンバージョン導線の最適化です。CTAとは「Call To Action」の略で、ユーザーに次の具体的行動を促すボタンやリンクのことを指します。

CTA(行動喚起)の設計ポイント

- 明確な指示を書く:CTAボタンにはユーザーが取るべき行動を端的に書きます。「送信」「クリック」ではなく「無料で資料ダウンロード」「お問い合わせはこちら」のように、クリック後に何が得られるかを示します。BtoBの場合、「資料請求」「メルマガ登録」「セミナー予約」などが典型です。具体的な文言にすることでユーザーの心理的ハードルを下げます。

- 視覚的に目立たせる:CTAボタンはデザイン上も際立たせます。例えば企業のコーポレートカラーとは補色関係にある目立つ色をボタンに使う、周囲に十分な余白をとる、サイズを大きめにする、といった工夫です。背景色と強いコントラストを持たせることで「ここが押すところだ」と一目で分かるようにします。また、ボタンは角丸にする、アイコンを付けるなど視覚的にクリック可能な要素と分かるデザインにしましょう。尚、近年はスマホ閲覧も多いので指でタップしやすいサイズ(幅・高さ)になっていることも重要です。

- 適切な配置と数:CTAはページ内で複数箇所に配置して構いません。ユーザーは必ずしもページを隅々まで読むわけではないので、スクロール途中にもCTAを差し込むと効果的です。典型的には、ページ上部(ファーストビュー内)にまず主要CTAを1つ、本文中段や記事末尾にもう1つ配置します。長い記事なら中盤にも挿入して構いません。また常に画面下部に表示される固定フッターCTAバーや、スクロールに合わせて出現するポップアップCTAなども有効です。

- フォーム最適化:CTAをクリックした先のフォーム(問い合わせフォーム等)もまた導線の一部です。せっかくユーザーがボタンを押してくれても、フォームが長すぎたり動作が重かったりして離脱されては意味がありません。入力項目は必要最小限に減らし、入力しやすいUI(プルダウンやチェックボックスの活用など)を心がけましょう。

コンバージョン導線の最適化

CTAの配置・デザインが決まったら、サイト全体で見てユーザーをスムーズにコンバージョンまで導く導線になっているか確認します。コンバージョン導線とは、ユーザーが入り口ページから問い合わせ等に至るまでに辿る道筋のことです。

- 重要コンテンツへのアクセスを容易に:ユーザーが求める「導入事例を見たい」「資料請求したい」といったニーズにすぐ応えられるよう、サイトのナビゲーションを設計します。具体的には、グローバルメニューに「事例」「資料ダウンロード」といった主要メニューを含める、各ページのサイドバーやフッターに主要ページへのリンクを配置する、などです。

- 関連コンテンツへの誘導:1ページを読んで終わりではなく、興味を持ったユーザーを次のコンテンツに誘導しましょう。例えばブログ記事の末尾に「関連記事」や「このテーマの詳しい解説資料(ホワイトペーパー)のダウンロードはこちら」を設置すれば、ユーザーは自然と深い情報へ進めます。製品紹介ページでも、各セクションの最後に「→ 実際の導入事例を見る」「→ 詳しい料金プランを問い合わせる」などのリンクを置き、次のアクションにつなげます。常に「ユーザーが次に知りたいことは何か?」を考え、それを提供することで離脱を防ぎコンバージョンに近づけます。

- シンプルで迷わせない導線:導線はシンプルであるほど良いです。例えばトップページから問い合わせまで10クリックも必要ではユーザーは離脱します。理想的にはどのページからも2〜3クリックで問い合わせフォームに到達できるよう設計します(グローバルナビやフッターから常に問い合わせページに行ける状態にする)。またページ遷移が複雑になりすぎないよう、情報は適切にカテゴライズして階層構造を整理します。

6. CMS選定と制作会社の選び方

BtoBのWebサイトを構築・運用するにあたり、どのCMS(コンテンツ管理システム)を使うか、そしてサイト制作を誰に依頼するかも重要な検討事項です。

CMS選定のポイント

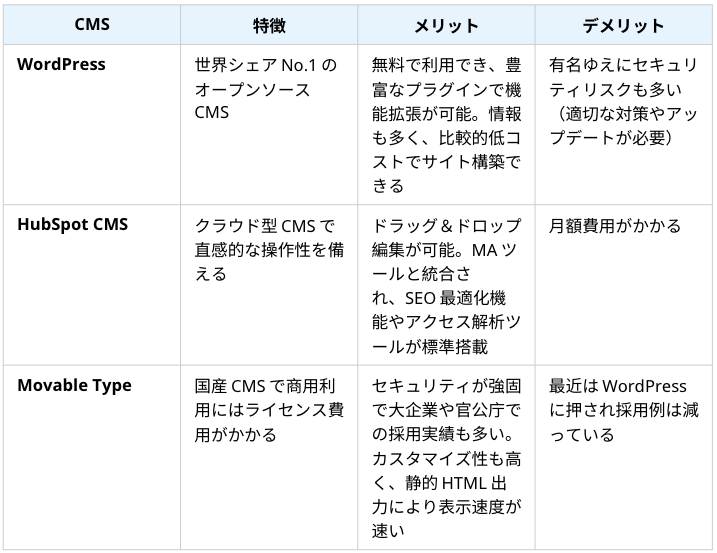

CMSとは、Webサイトを構成するページやコンテンツを管理・更新できるソフトウェア/サービスのことです。プログラミング知識がなくても直感的にサイト運用できるため、多くの企業サイトで導入されています。代表的なCMSの例と特徴を比較表にまとめました。

CMS選定時のポイントは、自社の運用体制と要求機能とのマッチングです。たとえば「自社で頻繁に更新したい」「ノンエンジニアでも扱いたい」なら操作が簡単なSaaS型CMSが向いていますし、「サイト規模が大きくセキュリティを最重視」「独自開発部分が多い」ならエンジニア向けCMSやフレームワーク採用も検討されます。最終的には「更新のしやすさ」「実現したいことが可能か」「費用対効果」を総合的に判断して選定してください。

制作会社を選ぶ際の注意点

初めてWebサイトを制作する場合、外部のWeb制作会社に依頼するケースも多いでしょう。その際には以下の点に留意してパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。

- BtoBサイトの実績が豊富な会社を選ぶ:BtoB特有のノウハウを持つ会社に依頼するのがおすすめです。BtoBとBtoCではデザインテイスト、コンテンツ構成、導線設計、問い合わせ対応のフローまで様々な点で異なるため、経験値のある会社でないと的外れなサイトになる恐れがあります。「制作会社の過去実績」を確認し、自社と同業界のBtoB案件があるか、リード獲得目的のサイトを手掛けたことがあるか等をチェックしましょう。

- 運用を見据えて提案してくれるか:単に納品して終わりではなく、公開後の運用フェーズまで考慮した提案をしてくれる会社が理想です。例えば、「サイト公開後にコンテンツマーケティング支援や広告運用支援も可能」「アクセス解析や改善提案のサービスもある」といった会社だと安心です。運用まで伴走してくれるパートナーなら、自社内にノウハウが蓄積されにくいというデメリットも補ってくれるでしょう。

- 見積もりの内訳と成果物を確認:発注前に、制作会社からもらう見積書と提案書をよく読みましょう。費用項目(ディレクション費、デザイン費、開発費、CMS導入費など)が明確か、不明瞭な一式料金になっていないか確認します。また成果物として「PC/SPデザイン一式、WordPress構築、問い合わせフォーム実装、アクセス解析設定」等やるべきことが網羅されているかも重要です。特にSEO内部施策(メタタグ設計等)について実績があるか、テストや検収の範囲はどこまでか、といった点も事前に質問しクリアにしておきましょう。

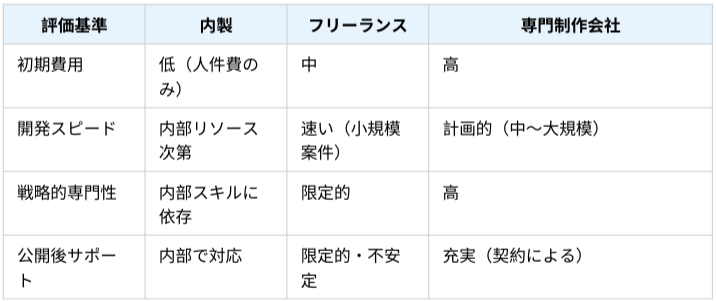

実行モデル比較表

パートナー選定は、単純な価格比較に陥りがちですが、それは短期的な視点です。むしろ、自社の目的、予算、内部リソース、そしてWebサイトに期待する戦略的な役割を総合的に考慮し、リスクとリターンのバランスで判断すべきです。

7. よくある失敗例と回避策

BtoB企業が初めてWebサイトを制作・リニューアルする際に陥りがちな失敗パターンと、その対策をチェックしておきましょう。事前に失敗例を知って回避策を講じておけば、投資した時間と費用を無駄にせず効果の出るサイトづくりができます。

代表的な失敗パターン

- 目的・目標が定まっていない:何のためにサイトを作るのか明確でないまま着手すると失敗します。デザイン刷新自体が目的化していたり、現状の課題を把握していないケースです。対策として、サイト制作の最終目的(例:新規リード○件獲得/月)とKPIを着手前に必ず設定しましょう。目的から逆算して設計すれば、無駄な投資になりにくくなります。

- ユーザーに必要な情報への導線が分かりにくい:ユーザーが「導入事例を見たい」「料金を知りたい」「資料請求したい」と思ったときに、そのページにすぐ行き着けないサイトは失敗です。複雑なメニュー構造やリンク不足で、目的ページまで何度もクリックさせていては離脱を招きます。ユーザー目線でナビゲーションを設計し、重要コンテンツには目立つ導線を張ることが対策です。サイト公開後もアクセス解析で導線を検証し、改善を繰り返しましょう。

- デザインにこだわりすぎて使いにくい:見栄えを追求するあまり、ユーザビリティを損ねてしまうケースです。例えば英語表記だらけのクールなデザインにしたら逆に伝わらない、アニメーションが多すぎて鬱陶しい、といったことが起こります。デザインはあくまで手段であり、最優先は「ユーザーが情報を得やすいこと」です。回避策は、デザイン検討の段階で常に「この表現はユーザーにメリットがあるか?」と問い、引き算の美学で洗練させることです。必要以上に凝ったギミックは入れない勇気も持ちましょう。

- SEO対策をしていない:作っただけで満足し、検索エンジン経由の集客を軽視すると失敗します。特に自社名やサービス名で検索しても公式サイトが上位に出ないようでは致命的です。対策は、サイト構築段階からSEOを意識することです。適切なタイトル・メタタグ設定、見出しタグの最適化、サイトマップ送信など基本を怠らないようにします。また制作会社に依頼する場合は「SEO実績があるか」も確認しましょう。

失敗を避けるための心構え

以上の失敗例に共通するのは、「作ること」自体が目的化している点です。Webサイト制作は手段であって目的ではありません。常に「この施策は自社のビジネスゴール達成に繋がるか?」と自問しながら進めることが重要です。また、外部パートナーに任せる場合も丸投げにせず、自社内に知見を貯めていく意識を持ちましょう。本ガイドで挙げたポイントやチェックリストを活用しながら計画的に進めれば、初めてのWebサイト制作でも大きな失敗は避けられるはずです。

8.BtoB企業のためのWebサイト制作まとめ

BtoB企業にとって、Webサイトは見込み顧客との重要な接点であり、24時間働き続ける営業担当者です。本記事では、初めてのWebサイト制作で押さえるべき戦略設計から、制作プロセス、コンテンツ戦略、SEO対策、CTA設計、そしてパートナー選定まで、実践的なノウハウを網羅的に解説しました。

重要なポイントを振り返りましょう。

- Webサイトはリード獲得、顧客理解促進、潜在顧客育成、信頼構築という4つの役割を担う

- 制作プロセスは、戦略設計→ワイヤーフレーム→コンテンツ作成→実装→運用改善の5ステップで進める

- コンテンツは顧客の課題を起点に考え、継続的な更新とホワイトペーパー等の活用でリードを獲得

- SEOはニッチなキーワードも対策し、こまめにコンバージョンポイントを用意することが重要

- CTA設計とコンバージョン導線の最適化で、訪問者を確実にリードへ転換する

- CMS選定と制作会社選びでは、自社の運用体制とBtoBの実績を重視する

初めてのWebサイト制作は、多くの企業にとって未知の領域であり、多大な投資を伴う重要な意思決定です。しかし、適切な戦略と計画に基づいて進めれば、Webサイトは企業の成長を牽引する強力なエンジンとなります。本記事が、貴社のデジタルマーケティング戦略の確かな一歩となり、成果を生むWebサイト構築の羅針盤となることを願っています。

筆者紹介:中元鈴香

BtoB領域に特化したライター。5年以上にわたり、SaaS、IT、人材、コンサル業界のコンテンツ設計とライティングに従事。上場企業のオウンドメディア立ち上げや、中小企業のSEO内製化支援も多数経験。