ブログ

現代のBtoB購買行動は劇的に変化しています。企業の購買担当者の約67%が営業担当者との面談前にWebサイトで情報収集を行っており、検索エンジンでの存在感はビジネス成功の必須条件となっています。

かつて企業の調達担当者は、営業担当者からの情報を主な判断材料としていました。しかし、デジタル化の進展により、購買プロセスは根本から変わりました。今では営業との接触前に、オンラインで徹底的な情報収集と比較検討を行うのが一般的です。

本記事では、BtoB企業がSEOを戦略的に活用し、持続可能なリード獲得エンジンを構築するための包括的なアプローチを解説します。

目次

BtoB SEOとBtoC SEOの根本的な違い

BtoB SEOを成功させる第一歩は、BtoCとの本質的な違いを理解することです。多くの企業がBtoCの成功事例をそのまま真似しようとして失敗するのは、この違いを軽視しているからです。

購買プロセスの複雑性

最も大きな違いは、購買決定プロセスの複雑性と長期性にあります。BtoCの場合、個人が短期間(数日から数週間)で意思決定を行い、感情的要素が購買に大きく影響します。多くの場合、Webサイト上での直接購入が可能です。

一方、BtoBでは複数の部署や役職者が関与します。現場の利用者、IT部門、経理部門、そして経営層といった様々なステークホルダーが、それぞれ異なる観点から製品やサービスを評価します。検討期間は数ヶ月から1年以上に及ぶことも珍しくありません。また、判断基準は論理的で合理的なものが重視され、Webサイトはリード獲得の入口として機能します。

| 要素 | BtoC | BtoB |

|---|---|---|

| 意思決定期間 | 数日〜数週間 | 数ヶ月〜1年以上 |

| 関与者数 | 個人(1名) | 複数部署・役職(3-10名) |

| 判断基準 | 感情的・個人的嗜好 | 論理的・投資対効果 |

| 主な検索語 | 商品名、ブランド名、口コミ | 課題解決、業界専門用語、比較検討 |

| コンバージョン | 直接購入 | リード獲得→育成→商談 |

BtoB特有の検索行動パターン

BtoBの購買担当者は、組織の利益に貢献するための情報収集を目的として検索を行います。そのため、検索行動にも明確なパターンがあります。

認知段階では「業務効率化 方法」や「コスト削減 アイデア」といった抽象的なキーワードで検索します。興味が高まると「SFA とは」や「MAツール 比較」のように、具体的なソリューションについて調べ始めます。検討段階に入ると「[製品名] 評判」や「[競合製品] 比較」といった、より詳細な情報を求めるようになります。そして決定段階では「[製品名] 価格」や「導入事例」など、最終判断に必要な情報を探します。

この一連の流れを理解することで、各段階のユーザーニーズに応える適切なコンテンツを提供できるようになります。

SEOの種類と戦略的優先順位

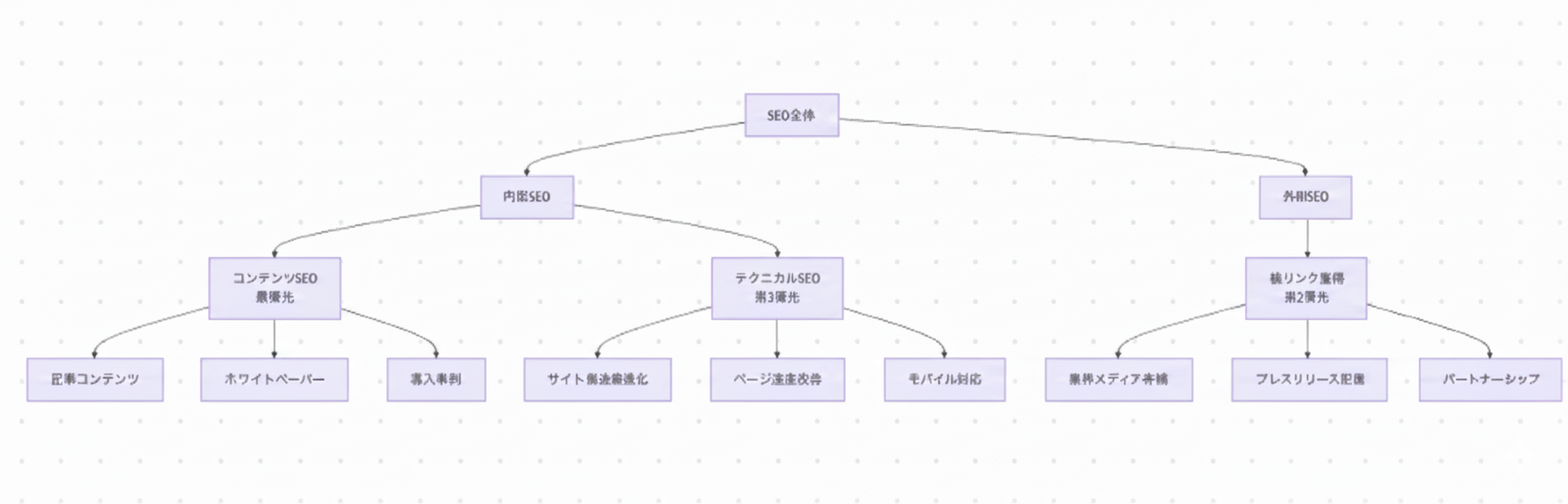

SEO対策は大きく分けて内部SEOと外部SEOに分類されますが、BtoBにおいては取り組む順序が成功の鍵を握ります。限られたリソースで最大の効果を得るためには、戦略的な優先順位付けが必要です。

最優先で取り組むべきはコンテンツSEOです。いくら技術的に優れたサイトを構築しても、ユーザーの検索意図を満たす質の高いコンテンツがなければ意味がありません。次に被リンク獲得による外部評価の向上、最後にテクニカルSEOによる技術的最適化という順序で進めることをお勧めします。

SEOに適したBtoBサービス

すべてのBtoBサービスがSEOに適しているわけではありません。継続的な検索需要が見込めるホリゾンタルサービス(人事労務、経理、SFA、RPAなど)は最もSEOに適しています。幅広い業界で使われるため、安定した検索ボリュームが期待できるからです。

最先端技術を活用したサービス(生成AI、IoT、ブロックチェーンなど)も、技術の一般化に伴い情報収集段階の検索が増加するためSEO効果が高いです。また、法改正や新たな規制に対応するサービス(電子帳簿保存法対応ツール、インボイス対応システムなど)は、特定時期に集中的な検索需要が発生します。

| サービス分類 | 具体例 | SEO適合度 | 理由 |

|---|---|---|---|

| ホリゾンタルサービス | 人事労務、経理、SFA、RPA | ◎ 非常に高い | 幅広い業界で継続的な検索需要 |

| 最先端技術 | 生成AI、IoT、ブロックチェーン | ○ 高い | 情報収集段階の検索が多い |

| 法改正対応 | 電子帳簿保存法、インボイス | ○ 高い | 特定時期に集中的な検索需要 |

| 緊急対応サービス | データ復旧、セキュリティ | △ 中程度 | 突発的な検索だが短期集中 |

| ニッチ専門領域 | 特定業界向けシステム | △ 限定的 | 検索ボリュームが小さい |

成果直結のキーワード戦略

キーワード戦略はSEO施策の出発点であり、成果を左右する最も重要な要素です。多くの企業が検索ボリュームの大きさだけでキーワードの価値を判断してしまいますが、これは大きな過ちです。BtoBの領域では、検索ボリュームが小さくても具体的な課題を抱えた見込み客を示すニッチなキーワードの方が、はるかに価値が高い場合があります。

3C分析によるキーワード発掘フレームワーク

効果的なキーワード戦略を構築するには、市場(Market)、競合(Competition)、そして顧客(Customer)という3つの視点からアプローチする3C分析が有効です。

顧客インサイトの活用

最も価値の高いキーワードは、社内に蓄積された顧客の声の中に眠っています。問い合わせフォームの自由記述欄には、見込み客の具体的な課題やニーズが率直な言葉で記されています。「既存システムとの連携方法が知りたい」という声からは「[製品名] [既存システム名] 連携」というキーワードが抽出できます。

営業部門は日々の商談で顧客の生の声を聞いています。「競合との違いを稟議で説明しにくい」という悩みからは「[製品名] [競合名] 比較 稟議」といった具体的なキーワードが見つかります。カスタマーサポートのログには既存顧客の質問や相談内容が蓄積されており、「レポート作成が分からない」という声は「[製品名] レポート 作成方法」というキーワードにつながります。

| 情報ソース | 具体的な活用方法 | 抽出例 |

|---|---|---|

| 問い合わせフォーム | 自由記述欄の課題・ニーズ分析 | 「既存システムとの連携方法」→「[製品名] [既存システム名] 連携」 |

| 営業ヒアリング | 商談での顧客の悩み・比較ポイント | 「競合との違いを稟議で説明しにくい」→「[製品名] [競合名] 比較 稟議」 |

| CSログ | 既存顧客の質問・相談内容 | 「レポート作成が分からない」→「[製品名] レポート 作成方法」 |

| ウェビナーQ&A | 参加者からの質問 | 「2025年の崖対応」→「2025年の崖 対策 [業界名]」 |

市場とボリューム分析

市場分析では、GoogleキーワードプランナーやAhrefsなどのツールを活用して検索需要の全体像を把握します。ただし、BtoBではボリュームの大きさよりも検索意図の質が重要です。

高検索ボリューム(月間1万回以上)のビッグキーワードは「DX」「AI」「クラウド」などですが、競合が激しく成約率も低い傾向があります。中検索ボリューム(月間1千-1万回)の「MA ツール 比較」「SFA 導入 費用」といったミドルキーワードは、現実的な上位表示が狙え、成約見込みもあります。

最も注目すべきは低検索ボリューム(月間100-1千回)のロングテールキーワードです。「中小企業 製造業 在庫管理システム 導入事例」のような具体的なキーワードは、競合が少なく高い成約率が期待できます。

競合の戦略分析

競合分析では、特定のキーワードで検索結果1ページ目の10記事を詳しく調査します。上位3-5記事については、記事型(ブログや解説記事)が多いかLP型(サービス紹介・縦長の営業ページ)が多いかを確認します。記事型が多い場合はユーザーが情報収集段階にあり、LP型が多い場合は比較検討段階にあると判断できます。

見出し構成(H1-H3)の分析では、平均的な見出し数やキーワードの含有率を確認します。文字数については上位3記事の平均を目安とし、例えば9,000-11,000字であれば同程度のボリュームが必要と判断します。

| 分析要素 | 確認方法 | 判断基準 |

|---|---|---|

| 上位表示記事の傾向 | 検索結果1ページ目の10記事を調査 | 記事型 vs LP型の比率 |

| コンテンツ構成 | 見出し(H1-H3)の構造分析 | 平均見出し数、キーワード含有率 |

| 文字数 | 上位3記事の平均文字数 | 目安として活用(9,000-11,000字等) |

| 独自性 | オリジナル情報の有無 | 調査データ、事例、図解の差別化要素 |

ロングテールキーワード戦略の重要性

BtoB SEOにおいて、3-4語で構成される具体的なロングテールキーワードは極めて重要です。検索ボリュームは小さくても、競合が少なく高いコンバージョン率が期待できるからです。

ビッグキーワードの「CRM」「SFA」は月間検索数が10,000回以上ありますが、競合が強くCVRは1-2%程度です。ミドルキーワードの「CRM 比較」「SFA 導入」は月間1,000-10,000回の検索があり、競合は中程度でCVRは3-5%になります。

しかし、最も投資対効果が高いのは「中小企業 不動産業 CRM 導入事例」のようなロングテールキーワードです。月間検索数は100-1,000回と少ないものの、競合が弱くCVRは5-10%と非常に高くなります。

| キーワードタイプ | 月間検索数 | 競合の強さ | CVR | 例 |

|---|---|---|---|---|

| ビッグキーワード | 10,000+ | 強い | 1-2% | 「CRM」「SFA」 |

| ミドルキーワード | 1,000-10,000 | 中程度 | 3-5% | 「CRM 比較」「SFA 導入」 |

| ロングテール | 100-1,000 | 弱い | 5-10% | 「中小企業 不動産業 CRM 導入事例」 |

カスタマージャーニーに沿ったコンテンツ戦略

BtoB SEOの成功には、顧客の購買検討段階に応じたコンテンツ戦略が不可欠です。各段階のユーザーニーズを理解し、適切なコンテンツを提供することで、見込み客を次の段階へとスムーズに導くことができます。

ファネル別コンテンツマッピング

購買プロセスは大きく4つの段階に分けられます。認知段階(ToFu:Top of Funnel)では、ユーザーは課題を漠然と認識し情報収集を開始します。この段階ではブログ記事や業界トレンド解説などの情報提供型コンテンツが効果的で、CVRは0.5-1%程度です。

興味段階(MoFu:Middle of Funnel)では課題が明確化し、解決策を探し始めます。ホワイトペーパーやウェビナーなどの専門的なコンテンツが適しており、CVRは2-5%に向上します。検討段階では複数の解決策を比較するため、導入事例や製品比較記事が重要になり、CVRは5-10%まで上がります。

決定段階(BoFu:Bottom of Funnel)では最終決定前の情報を求めるため、価格表やROI計算シート、無料トライアルなどの具体的な情報が必要で、CVRは10-20%と最も高くなります。

| 購買フェーズ | ユーザーの心理状態 | 検索意図 | 対応コンテンツ | CVR目安 | 主要KPI |

|---|---|---|---|---|---|

| 認知段階(ToFu) | 課題を漠然と認識 | 情報収集 | ブログ記事、業界トレンド解説 | 0.5-1% | PV、滞在時間 |

| 興味段階(MoFu) | 課題が明確化 | 解決策探索 | ホワイトペーパー、ウェビナー | 2-5% | DL数、リード数 |

| 検討段階(MoFu) | 複数解決策を比較 | 比較検討 | 導入事例、製品比較記事 | 5-10% | 商談化率 |

| 決定段階(BoFu) | 最終決定前 | 意思決定支援 | 価格表、ROI計算シート、トライアル | 10-20% | 受注率 |

コンテンツの種類と戦略的活用

ブログ・オウンドメディア記事

認知段階のユーザー向けには、ブログ記事が最も効果的です。業界トレンド分析、HOWTOガイド、用語解説など、ターゲットが抱える課題や興味に応える情報を提供します。

「2025年の製造業DX最新動向」のような業界トレンド記事は、業界全体の方向性を知りたいユーザーにとって価値があります。「営業効率を3倍にする5つの方法」のようなHOWTO記事は、具体的な改善方法を求めるユーザーのニーズを満たします。「マーケティングオートメーションとは?基礎から活用まで」のような用語解説は、新しい概念を理解したいユーザーに重宝されます。

これらの記事は個人情報の入力を要求せず、幅広い拡散を狙います。検索意図を満たす網羅的な情報を提供し、内部リンクで次の段階のコンテンツへ自然に誘導することが重要です。

ホワイトペーパー・Eブック

興味段階のユーザーには、より専門的で深い情報を提供するホワイトペーパーが効果的です。独自調査レポート、詳細ガイド、ベンチマーク資料など、ブログ記事では提供できない価値ある情報を提供します。

「国内製造業のDX導入実態調査2025」のような独自調査は、他では得られない一次情報として高く評価されます。「SFA導入成功のための10ステップチェックリスト」のような実践的ガイドは、具体的な行動を起こそうとするユーザーにとって実用的です。「業界別営業生産性ベンチマーク」のような比較データは、自社の現状を客観視したいユーザーのニーズを満たします。

ホワイトペーパーは通常、ダウンロード時に連絡先情報を取得します。フォームの項目数は3-5個に抑え、資料の価値を明確に示すことで、CVR向上を図ります。即時ダウンロードとメール送付の選択肢を用意することも効果的です。

ウェビナー・オンラインセミナー

ウェビナーは興味段階から検討段階のユーザーに特に効果的で、他のコンテンツと比べて商談化率が高い傾向があります。参加者が時間を確保して参加するため、コミット度が高く、リアルタイムでの質疑応答により信頼関係を構築できるからです。

効果的なウェビナーの構成は、導入部(5分)で課題提起と問題意識の共有を行い、本編(40分)では解決策の詳細解説を行います。この際、情報提供70%、製品紹介30%の配分が理想的です。Q&A(10分)では参加者の具体的な疑問に答え、クロージング(5分)では次のアクション(資料請求や個別相談)を提示します。

ウェビナーは一度実施した後も、録画版をオンデマンドコンテンツとして活用できるため、継続的なリード獲得源となります。

導入事例・ケーススタディ

検討段階のユーザーには、導入事例が最も説得力を持ちます。第三者の成功体験は、見込み客の不安を払拭し、導入後の成功イメージを具体化する効果があります。

効果的な事例構成は、まず読者が共感できる具体的な背景・課題の設定から始まります。次に、なぜ自社製品を選んだかの選定理由を、競合比較を含めて説明します。実際の導入プロセスとそれにかかった期間を示し、定量的な改善結果を明確に提示します。最後に、継続的な活用計画として今後の展望を述べることで、長期的な価値を示します。

業種・規模別の事例を用意することも重要です。中小企業の読者は限られた予算・人員での導入を重視するため、導入コスト、運用負荷、ROIに関する情報が必要です。大企業の読者は既存システムとの連携を重視するため、セキュリティやスケーラビリティに関する情報が求められます。特定業界の読者には、業界専門用語や規制対応に関する情報を盛り込みます。

コンテンツリサイクル・エコシステム

限られたリソースで効率的にコンテンツを制作するため、一つの核となるコンテンツから複数の形式に展開する戦略が有効です。

例えば、多大な労力をかけて一つのウェビナーを実施した場合、それを一度限りのイベントで終わらせるのは非効率です。録画版はオンデマンドコンテンツとしてWebサイトに掲載し、継続的なリード獲得源とします。投影したスライドはSlideShareなどのプラットフォームで公開し、新たな流入経路を確保します。

当日のQ&Aセッションは「よくある質問とその回答」という形式のブログ記事に加工できます。ウェビナーで紹介した重要なデータや統計は、インフォグラフィックに加工してSNSで発信します。そして、ウェビナーの全内容をさらに深掘りし、補足情報を加えることで、包括的なホワイトペーパーを制作できます。

このように、一つのピラーコンテンツから複数のコンテンツ資産を生み出すことで、マーケティングファネル全体を効率的にカバーできます。

テクニカルSEOの基本要素

どれほど優れたコンテンツを作成しても、Webサイトの技術的な基盤が脆弱であれば、その努力は水泡に帰します。テクニカルSEOは、検索エンジンがWebサイトを効率的に発見し、理解し、正当に評価するための土台を築く作業です。

BtoBの文脈において、これは単にGoogleの評価を高めるためだけの作業ではありません。プロフェッショナルである見込み客に対して、企業の能力と信頼性を示すための重要なコミュニケーション手段なのです。

Core Web Vitals最適化

Googleは2021年からCore Web Vitalsをランキング要因として正式に導入しました。これは単なるSEO指標ではなく、ユーザー体験の質を直接測定する指標です。

LCP(Largest Contentful Paint)は主要コンテンツの読み込み速度を測定し、2.5秒以内が良好とされます。ページの読み込みが遅いとユーザーはストレスを感じ、特にBtoBの忙しいビジネスパーソンは即座に離脱してしまいます。改善方法としては画像の圧縮やCDNの活用が効果的です。

FID(First Input Delay)は最初のユーザー操作への応答時間を測定し、100ms以内が理想です。ボタンをクリックしても反応がないサイトは、ユーザーに「動作不良」という印象を与えます。JavaScriptの最適化により改善できます。

CLS(Cumulative Layout Shift)は視覚的な安定性を測定し、0.1以下が良好です。読み込み中にレイアウトが突然変わると、ユーザーは意図しないリンクをクリックしてしまう可能性があります。画像サイズの固定やフォント読み込みの最適化で改善できます。

| 指標 | 説明 | 良好な範囲 | 改善方法 |

|---|---|---|---|

| LCP(読み込み速度) | 主要コンテンツの表示時間 | 2.5秒以内 | 画像圧縮、CDN活用 |

| FID(応答性) | 最初のユーザー操作への応答 | 100ms以内 | JavaScript最適化 |

| CLS(視覚的安定性) | レイアウトの意図しない移動 | 0.1以下 | 画像サイズ固定、フォント読み込み最適化 |

構造化データの実装

構造化データは、検索エンジンに対してページの内容をより具体的に伝えるためのコードです。BtoB企業にとって特に重要な構造化データを実装することで、検索結果での見え方をリッチにし、競合との差別化を図ることができます。

Organizationマークアップは企業情報を明示し、Googleのナレッジパネルに表示されやすくします。Productマークアップは製品の価格やレビューを検索結果に表示させ、クリック率の向上につながります。FAQPageマークアップは特に効果的で、「よくある質問」を検索結果上で直接表示させ、ユーザーの疑問を即座に解決できます。

構造化データ実装効果の比較:

| データ種類 | 実装難易度 | SEO効果 | 視覚的効果 | BtoB適用度 |

|---|---|---|---|---|

| Organization | ★☆☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ |

| Product | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |

| FAQPage | ★☆☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |

| Article | ★☆☆ | ★★☆ | ★☆☆ | ★★☆ |

ドメイン戦略の重要性

多くの企業が見落としがちですが、ドメイン戦略はSEO成功の重要な要素です。検索エンジンは年数が経過しているドメインを優遇する傾向があるため、新しいドメインを取得してオウンドメディアを開始するよりも、既存のコーポレートサイト配下にコンテンツを配置する方が効果的です。

成功事例として、株式会社キュービックの「your SELECT.」があります。同サイトは cuebic.co.jp/your_select/ というURL構造で、既存のコーポレートサイトの配下に位置しています。この戦略により、新規ドメインでは困難な短期間でのSEO成果を実現しています。

他にも「MONEY GROWTH」(maneo.jp/media/)や「HOTBeauty」(clinicfor.life配下)など、既存ドメインを活用した成功事例は数多く存在します。

| ドメイン選択肢 | SEO効果 | 推奨度 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 既存コーポレートサイト配下 | ◎ 非常に高い | 最推奨 | ドメイン年数、権威性の活用 |

| サブドメイン | △ 限定的 | 非推奨 | 別サイト扱いで権威性が分散 |

| 新規ドメイン | × 低い | 非推奨 | ゼロからの権威性構築が必要 |

外部対策による権威性確立

外部対策は、自社サイトの外側から評価を高めるための一連の施策であり、その中核をなすのが被リンクの獲得です。被リンクは、他のWebサイトから自社サイトに向けられたリンクのことで、Googleはこれを第三者からの「推薦状」と見なします。

BtoBの文脈において、外部対策は単なるリンク集めの作業ではありません。業界内での専門家としての地位(ソートリーダーシップ)を確立し、デジタル空間における広報活動そのものと捉えるべきです。

質の高い被リンク獲得戦略

外部対策において最も重要な原則は「量より質」です。関連性のないサイトや低品質なサイトから大量のリンクを獲得しても評価には繋がりません。むしろGoogleからペナルティを受け、検索順位を大きく下げるリスクがあります。金銭でリンクを購入する行為は絶対に避けなければなりません。

BtoBで目指すべきは、業界内の権威あるメディア、関連団体、パートナー企業といった信頼性の高いドメインからの、文脈に沿った自然な被リンクです。

リンクされる価値のあるコンテンツ創出

すべての外部対策の土台となるのが、他者が「参照したい」「引用したい」と思えるような、圧倒的に質の高いコンテンツです。独自の一次情報(自社調査データやアンケート結果)、業界の未来を洞察する詳細なレポート、複雑な概念を分かりやすく図解したインフォグラフィック、誰もが使える無料テンプレートなどが該当します。

例えば、年次で実施する業界調査レポートは、他のメディアが記事を書く際の引用元として活用されやすく、自然な被リンクを生み出します。また、業界の課題解決に役立つ無料ツールやテンプレートは、多くのサイトで紹介され、長期的な被リンク獲得源となります。

戦略的アプローチ手法

被リンク獲得には複数のアプローチがあります。プレスリリース配信は比較的実行しやすく、新製品の発表や独自調査結果の公開をPR TIMESなどのサービスを通じて配信することで、業界専門メディアの記者の目に留まる可能性があります。

業界メディアへの寄稿は中程度の難易度ですが、高い効果が期待できます。自社の専門性を活かした記事を権威あるメディアに投稿することで、そのメディアからの被リンクを獲得できるだけでなく、執筆者をその分野のソートリーダーとして認知させる機会にもなります。

業界団体への参加は継続的な取り組みが必要ですが、商工会議所や業界団体への加盟・活動により、公式サイトからの権威性の高いリンクを獲得できます。イベント登壇は最も難易度が高いものの、カンファレンスやセミナーでの講演は非常に高い効果をもたらします。

| 手法 | 実行難易度 | 効果 | 具体的アクション |

|---|---|---|---|

| プレスリリース配信 | 易 | 中 | PR TIMES等での新製品・調査結果発表 |

| 業界メディア寄稿 | 中 | 高 | 専門性を活かした記事投稿 |

| 業界団体参加 | 中 | 高 | 商工会議所、業界団体への加盟・活動 |

| イベント登壇 | 難 | 非常に高 | カンファレンス、セミナーでの講演 |

パートナーシップ活用

相互利益のある被リンク獲得も効果的です。提携パートナーとの相互リンクや、導入事例掲載による顧客サイトからのリンク、業界コラボレーションプロジェクトなどがあります。これらは自然な文脈でのリンク交換となるため、Googleからも高く評価されます。

デジタルPRとしての外部対策

優れた外部対策は、孤立したリンクビルディング活動ではなく、広報活動や事業開発と連携した統合的なアプローチです。SEOチーム、PRチーム、事業開発チームが定期的に連携し、互いの目標を共有することが重要です。

PRチームが獲得したメディア掲載には、必ず自社サイトへのリンクを含めてもらうよう依頼します。事業開発チームが新たなパートナーシップを締結した際には、その発表ページで相互にリンクを設置します。このように、外部対策を企業全体のコミュニケーション戦略の一部として捉えることで、施策はより自然で効果的になります。

効果測定と改善サイクル

SEOは長期的な投資であり、その価値を経営層に示し、継続的な予算とリソースを確保するためには、施策の成果を客観的なデータで可視化することが不可欠です。重要なのは、PV数や検索順位といった中間的な指標に一喜一憂するのではなく、事業の成長に直結するビジネス成果を測定することです。

BtoBのWEBサイトにおけるSEOの階層化KPI

BtoB企業のSEOの成果測定では、マーケティングファネルの各段階に対応したKPIを設定し、多層的にパフォーマンスを評価する必要があります。

レベル1:ビジネス成果KPI

これらはSEO活動が最終的にどれだけの売上に貢献したかを示す、最も重要な指標です。経営層への報告では、これらの数値を主軸に据えるべきです。

MQL(Marketing Qualified Lead)数は、SEO経由で獲得したリードのうち、マーケティング部門が定義した基準を満たした「質の高い見込み客」の数です。SQL(Sales Qualified Lead)数は、MQLの中から営業部門が「商談化の可能性がある」と判断した案件の数です。最終的には受注数・金額が最も重要で、SEOの投資対効果を証明する指標となります。

| KPI | 計測方法 | 目標設定例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| MQL数 | GA4 + MA連携 | 月50件 | マーケティング適格リード |

| SQL数 | CRM連携 | 月15件 | 営業適格リード |

| 受注数・金額 | CRM | 月3件・1,500万円 | 最終成果 |

| CAC回収期間 | 計算 | 6ヶ月以内 | 顧客獲得コスト効率 |

レベル2:コンテンツパフォーマンスKPI

これらは、Webサイトやコンテンツがリード獲得・育成の各段階で意図通りに機能しているかを評価する指標です。CVR(コンバージョン率)はサイト訪問者のうち何らかのコンバージョンに至った割合で、CTA配置最適化やフォーム改善により向上させます。

滞在時間はコンテンツの品質を示す指標で、短すぎる場合はコンテンツの読みやすさ向上が必要です。回遊率は内部リンクの最適化により改善でき、リピート率はメール配信やプッシュ通知により向上させることができます。

レベル3:SEO健全性KPI

これらは将来のビジネス成果を予測するための先行指標で、日々のSEO活動の健全性を示します。重要キーワードの順位は週次でモニタリングし、特にコンバージョンに繋がりやすいビジネス上重要なキーワードに注目します。

オーガニック流入数は日次で確認し、被リンク数・質は月次でチェックします。インデックス数はSearch Consoleで週次に監視し、新規コンテンツが適切に検索エンジンに登録されているかを確認します。

予測モデル構築による収益予測

洗練されたBtoB企業は、これらのKPIを過去の実績報告としてではなく、未来の収益を予測するためのモデルとして活用しています。

ファネル転換率の可視化

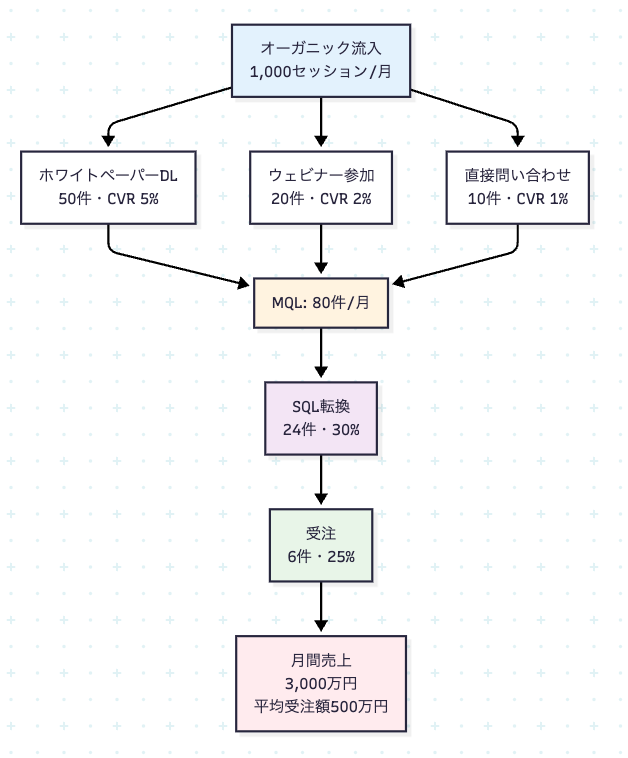

長期間にわたってデータを蓄積し、「オーガニック流入→MQL→SQL→受注」という各ファネル間の転換率の平均値を算出します。例えば、オーガニック流入1,000セッションがあれば、ホワイトペーパーダウンロード50件(CVR 5%)、ウェビナー参加20件(CVR 2%)、直接問い合わせ10件(CVR 1%)が発生します。

これらが合計MQL80件/月となり、SQL転換率30%でSQL24件、受注率25%で受注6件、平均受注額500万円で月間売上3,000万円という流れを予測できます。

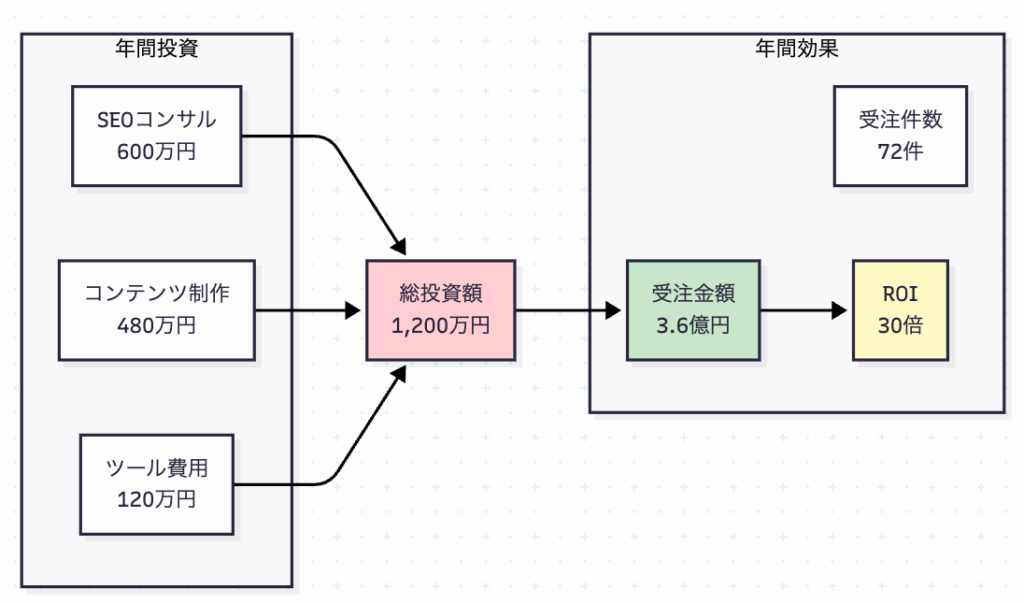

ROI分析とSEO投資判断

このモデルが確立されると、SEO投資の妥当性を明確に示すことができます。年間投資として、SEOコンサルティング600万円、コンテンツ制作480万円、ツール費用120万円で合計1,200万円を投じた場合、年間効果として72件の受注、3.6億円の受注金額が予測され、SEO ROIは30倍となります。

PDCAサイクル実行フレームワーク

効果測定は実施して終わりではなく、データに基づいた継続的な改善が重要です。月次の改善サイクルでは、第1週にKPI実績の確認、個別記事パフォーマンス分析、競合動向チェックを行います。

第2週にはボトルネックの特定、改善仮説の立案、リライト対象記事の選定を行います。第3週にコンテンツリライト、新規記事公開、技術的改善を実施し、第4週に実施施策の効果測定、学習内容の整理、次月戦略の策定を行います。

このサイクルを継続することで、SEO施策の精度が向上し、より効果的な改善が可能になります。重要なのは、複数の数値を同時に改善しようとせず、一つひとつの改善に集中することです。例えば「検索順位」と「クリック率」を同時に改善しようとすると、どちらの改善が成果につながったか判断できないからです。

BtoB SEO成功のための組織設計

SEO施策を成功させるためには、適切な組織体制の構築が不可欠です。SEOマネージャーやディレクター、ライターなど様々な役割を担う人材が必要で、企業の規模や状況に応じて最適な体制を選択する必要があります。

体制パターン別比較

SEOの運営体制には大きく4つのパターンがあります。完全内製は、SEOがコアビジネスであり社内でノウハウを蓄積したい大企業に適しています。自社にSEOノウハウを蓄積でき、施策を素早く実行できる反面、優秀なSEO人材の確保と高い人件費が課題となります。

兼務内製は、社員にSEOの基本知識があり一定レベルの戦略立案が可能な中小企業に適しています。最小限のコストで取り組める一方、専任でないためSEO施策のスピードが遅くなる可能性があります。

完全外注は、社内にSEOノウハウがなくリソースをSEO以外に集中させたいスタートアップに適しています。専門知識を持つ外部パートナーに委託でき社内リソースを省力化できますが、外注費がかかり自社にノウハウが蓄積されません。

ハイブリッド体制は、SEOの重要性は理解しているものの全てを社内で進めるのが難しい中堅企業に適しています。必要な分だけ外部リソースを活用しつつ、内部にノウハウを少しずつ蓄積できます。

| 体制 | 適用条件 | メリット | デメリット | 推奨規模 |

|---|---|---|---|---|

| 完全内製 | SEOがコアビジネス | ノウハウ蓄積、スピード | 人材確保、コスト | 大企業 |

| 兼務内製 | 基本知識あり | 最小コスト | 実行スピード低下 | 中小企業 |

| 完全外注 | ノウハウなし | 専門性活用 | ノウハウ蓄積されない | スタートアップ |

| ハイブリッド | 段階的内製化 | バランス良い | ディレクション工数 | 中堅企業 |

推奨ハイブリッド体制の詳細

多くの企業にとって最も現実的で効果的なのは、ハイブリッド体制です。SEOマネージャーは社内に配置し、戦略策定、予算管理、効果測定を担当します。SEOコンサルタントは外部から専門知識提供、競合分析、技術監査を行います。

コンテンツディレクターは社内で企画立案と品質管理を行い、ライターは外部に委託して記事執筆とリライト実行を任せます。この体制により、戦略の一貫性を保ちながら専門性も確保できます。

よくある失敗パターンと対策

BtoB SEOには典型的な失敗パターンがあり、これらを事前に理解しておくことで回避できます。

短期での成果期待

最も多い失敗は、3ヶ月程度で結果を求めてしまうことです。SEOは本質的に中長期的な施策であり、特にBtoBでは購買サイクルが長いため、さらに時間がかかります。

対策としては、最低6-12ヶ月の中長期視点で取り組むことです。段階的目標設定として、3ヶ月で基盤構築、6ヶ月で初期成果、12ヶ月で本格収益という段階を設けます。また、早期に小さな成果を積み上げるため、ロングテールキーワードから攻略することも効果的です。

記事の管理不備

運用が長期化すると、コンテンツの重複やカニバリゼーション(同じキーワードで複数記事が競合する現象)が発生しやすくなります。特に担当者が変わった場合に引き継ぎが不十分だと起こりやすい問題です。

対策としては、キーワード管理表の作成・運用が必要です。どのキーワードでどの記事が作られたかを常に把握し、定期的な重複チェックを行います。重複が発生した場合は、順位やセッションがより多い記事を主体として内容を統合し、片方を301リダイレクトで統合します。

量重視・質軽視

「ラクして成果を得たい」「低コストで大量の記事を効率的に作りたい」という考えでSEOに取り組むと、思うような成果は得られません。Googleは年々コンテンツの質を重視する傾向を強めており、低品質なコンテンツの大量投下は逆効果になります。

対策としては、ユーザー価値を最優先とした質重視の制作が必要です。独自性(オリジナル調査、事例、専門知識)を追求し、定期的なコンテンツ品質監査を実施します。量産型ではなく、価値創造型のコンテンツ戦略への転換が重要です。

生成AI依存

近年、生成AIの進化により部分的にコンテンツSEOで活用できるようになっていますが、記事の100%を生成AIに任せることは現時点では困難です。生成された内容にはファクトチェックが都度必要であり、AI特有の「不自然な文章」にユーザーが違和感を覚えることもあります。

推奨する活用法は、キーワード候補出し、データ整形・校正、批判点の洗い出し、文章構成の最適化などです。非推奨なのは、記事の100%自動生成、ファクトチェック省略、オリジナル情報なしの投稿、読者の検索意図を無視した制作などです。生成AIは補助ツールとして活用し、人間の専門性と判断力を軸とすることが重要です。

| 推奨活用法 | 非推奨活用法 |

|---|---|

| キーワード候補出し | 記事の100%自動生成 |

| データ整形・校正 | ファクトチェック省略 |

| 批判点の洗い出し | オリジナル情報なしの投稿 |

| 文章構成の最適化 | 読者の検索意図を無視した制作 |

まとめ:持続可能なSEO戦略の6原則

BtoB企業がWebサイトのSEO対策で持続的な成果を上げるためには、小手先のテクニックを追い求めるのではなく、事業戦略と深く結びついた永続的なアプローチを採用することが不可欠です。成功への道を照らす6つの核となる原則があります。

戦略を優先せよ(Strategy First)

いかなる戦術よりも先に、BtoB特有の長い購買サイクル、複数の意思決定者、合理的な判断基準といった事業環境を深く理解することが全ての土台となります。表面的なSEOテクニックに頼るのではなく、顧客の購買行動と自社のビジネスモデルを理解した戦略立案を最優先とします。

顧客中心であれ(Customer-Centricity)

キーワード選定やコンテンツ制作の起点は、常に顧客の課題や疑問にあります。営業、カスタマーサポート、問い合わせフォームなど、社内に眠る「顧客の声」こそが最も価値のある羅針盤です。検索ボリュームや競合分析も重要ですが、実際の顧客ニーズから離れた施策は成果につながりません。

権威性と信頼を築け(Authority & Trust)

専門性、経験、権威性、信頼性(E-E-A-T)は、BtoBにおける信頼の礎です。自社独自のデータやノウハウに基づいた、専門家による質の高いコンテンツを提供し続けることで、業界のソートリーダーとしての地位を確立します。模倣可能な情報ではなく、自社ならではの独自性を追求することが重要です。

技術的卓越性を追求せよ(Technical Excellence)

高速で、使いやすく、エラーのないWebサイトは、企業のプロフェッショナリズムと顧客への敬意を示す無言のメッセージです。Core Web Vitalsの最適化、構造化データの実装、モバイル対応など、技術的な基盤整備は信頼構築と検索エンジンからの評価の両方を支えます。

孤立せず、統合せよ(Integration, Not Isolation)

SEOはマーケティング部門だけの仕事ではありません。営業、カスタマーサポート、広報、事業開発といった他部門と緊密に連携し、企業全体の目標達成に貢献する統合的機能として位置づけることで、その効果は最大化されます。組織横断的な取り組みこそが、持続可能な成果を生み出します。

真に価値あるものを測定せよ(Measure What Matters)

PV数や検索順位といった表面的な指標ではなく、リード獲得数、商談化率、そして最終的な受注額といった、ビジネスの成長に直結するKPIに焦点を当てます。データに基づいた意思決定と改善サイクルが、投資対効果を可視化し、活動を正当化します。

実践に向けたアクションプラン

Phase 1:基盤構築(1-3ヶ月)

最初の3ヶ月は、SEO施策の土台を固める期間です。現状分析から始まり、キーワード調査では3C分析を活用して顧客インサイト、市場動向、競合戦略を徹底的に調査します。この段階で抽出するキーワードは、1年分(36-60個)を目安に準備し、長期的な視点でコンテンツ戦略を立案します。

競合分析では上位表示サイトの傾向を把握し、自社の差別化ポイントを特定します。これらの調査結果を基に、12ヶ月間のコンテンツカレンダーを作成し、月3-5記事のペースで継続的な投稿計画を立てます。

技術面では、Google Analytics 4とSearch Consoleの設定、順位計測ツールの導入、KPI測定のためのダッシュボード構築を行います。この計測環境は、後の改善施策の効果を正確に把握するために不可欠です。

Phase 2:コンテンツ制作(3-6ヶ月)

基盤が整った後は、実際のコンテンツ制作に取り掛かります。月3-5記事のペースを維持しながら、認知段階向けのブログ記事から始めて、徐々に検討段階向けのコンテンツを充実させていきます。

この期間には、ホワイトペーパーの制作とウェビナーの開催により、本格的なリード獲得を開始します。特にウェビナーは高い商談化率が期待できるため、月1回のペースで継続的に実施することをお勧めします。

導入事例コンテンツの制作も重要な要素です。業種別、規模別に複数の事例を準備し、様々な読者層にアプローチできるよう配慮します。内部リンク構造の最適化により、ユーザーが認知段階から検討段階へとスムーズに移行できる導線を構築します。

Phase 3:効果測定・改善(6-12ヶ月)

コンテンツが蓄積された段階で、本格的な効果測定と改善サイクルに入ります。設定したKPIの達成状況を定期的にレビューし、目標に達していない要素については原因分析を行います。

低パフォーマンス記事については、競合分析を再実施してリライトを行います。上位3サイトとの情報差分を埋め、独自性のある情報を追加することで、検索順位の改善を図ります。

被リンク獲得活動も本格化し、業界メディアへの寄稿、プレスリリース配信、業界イベントへの参加などを通じて、サイトの権威性向上に取り組みます。

最終的には、ROI分析と投資対効果の検証を行い、SEO施策の事業貢献度を定量的に示します。この分析結果は、経営層への報告や次年度の予算確保において重要な根拠となります。

おわりに

BtoB SEOは短期的な施策ではなく、長期的な投資です。しかし、戦略的なコミットメントを持って一貫した努力を続ける企業にとって、これほど強力で持続可能な成長エンジンは他にありません。

重要なのは、SEOを単なる技術的なタスクとしてではなく、顧客との長期的な関係構築のための戦略的な投資として捉えることです。質の高いコンテンツによる信頼関係の構築、技術的な卓越性によるユーザー体験の向上、そして組織横断的な取り組みによる継続的な改善。これらすべてが相まって、持続可能なBtoB SEOの成功を実現するのです。

執筆者プロフィール:中元鈴香

BtoB領域に特化したライター。5年以上にわたり、SaaS、IT、人材、コンサル業界のコンテンツ設計とライティングに従事。上場企業のオウンドメディア立ち上げや、中小企業のSEO内製化支援も多数経験。