ブログ

筆者紹介

「営業を増やせば売上が上がるはずなのに、思うように成果が出ないんです」「問い合わせ数が伸び悩んでいて…」BtoB企業の経営者や事業責任者の方から、よくこんな相談を受けます。

実は、こうした悩みの根っこには、たいてい同じ原因があります。それは「売れる仕組み」が構築されていないということ。

闇雲に営業の数を増やしても、見込み客を生み出すマーケティング基盤が整っていなければ、固定費ばかりが膨らんで、最終的には人員削減を余儀なくされる。そんな企業を、私はこれまでたくさん見てきました。

逆に、しっかりとしたマーケティング戦略を立てて「売れる仕組み」を構築できたら、最小の人数で最大の成果出すことができます。今回は、BtoB企業であればどんな会社でも活用できる戦略の型と、具体的な施策について、私の経験から得た実践的なノウハウを惜しみなくお伝えしていきます。

目次

BtoBマーケティングの戦略立案で最初にやる2つのこと

では、実際にどんなことを、どんな手順でやっていけばいいのか?BtoBマーケティング戦略の立案で最初にやるべきステップは2つあります。それは「競合調査」と「顧客理解」です。どちらも絶対に欠かせないプロセスです。まずはここから取りかかってください。

1. 競合調査で勝ち筋を学ぶ

ビジネスって、基本的にはすでに上手くいっている会社と同じことをするのが一番の近道なんです。だから、伸びている有力な競合企業が何をやっているのかを調べるのは必須です。

最近は、どこの会社が競合のどの商品を導入しているのか、といった情報もたくさん公開されています。これを業界や規模別にマッピングしていくと、競合の強みや得意分野がはっきり見えてくるんです。そこからたくさんのヒントと学びが得られます。

2. 顧客の購買プロセスを理解する

そして、この競合調査と並行してやるべきなのが「顧客理解」。つまり、お客さんのことをよく知るということ。

具体的には、お客さんはどうやって自社の商品にたどり着いて、どんな理由で買っているのか、という購買プロセスを調査します。難しい言葉でいうと「ペルソナをつくる」とか「カスタマージャーニーをつくる」と言います。

顧客インタビューでは、「うちの商品をどこで見つけましたか?」「どういうきっかけで買うことになったのですか?」といった疑問を聞いていって、顧客理解を深めていくわけです。これ、実際にやってみるとすごく面白いですよ。それに顧客理解が上がると、ダイレクトに良い施策につながります。

顧客理解がもたらす施策の質的向上

深い顧客理解は、独自性の高いマーケティング施策につながります。わかりやすい事例を1つ紹介しましょう。

キーエンスは製造業向けにセンサーやマイクロスコープを販売している会社です。センサーを広告で訴求するのは当然やっているんですが、競合も同じようにやっているわけです。そうすると、GoogleやFacebookに広告を出しても、広告費の削り合いになってしまう。Googleはキーワードに対して高く入札した会社の広告を出すので、1件の問い合わせを得るための広告費もどんどん高騰してくるんです。

では、キーエンスがどうしたのか?ここで「顧客理解をする」という話につながります。「センサーや顕微鏡、マイクロスコープを導入した会社は、どうやって商品の購入に至ったんだろう?」という顧客分析をとことんやったんですね。

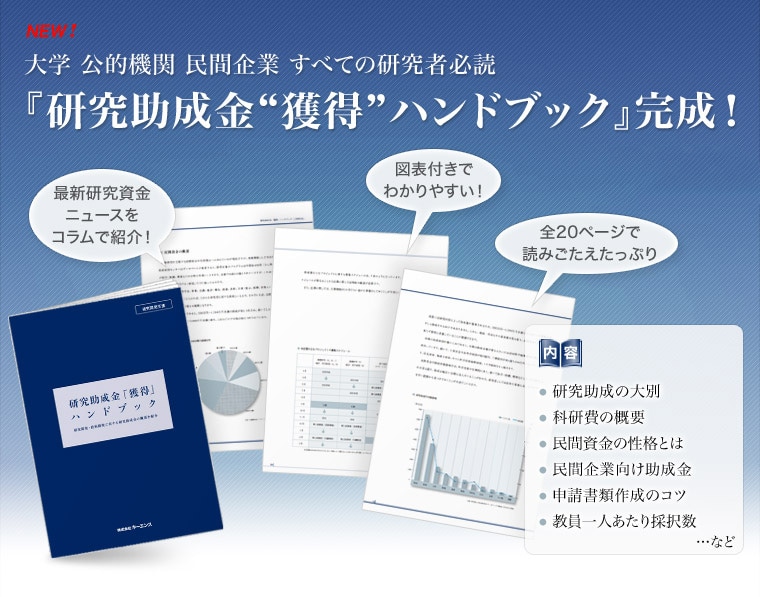

その結果、どうやら政府の「研究助成金」というものを申請して買うことが多い、ということを突き止めました。それがわかったら、「どうやったら研究助成金を効率的に得られるのか」という研究助成金の獲得ノウハウ集みたいなコンテンツをつくって、それを広告を使って広めたんです。

すごくクリエイティブな発想ですよね。同じことをやっている競合はまずいないわけですから、広告費も安く抑えられて、リードを効率的に獲得できるわけです。

普通の会社は商品のPRをしがちなんですが、商品をストレートに紹介するだけでは埋もれてしまいます。より深いところで顧客を理解していると、お客さんが抱えている課題を解決するコンテンツを出していく、という方法も取れるんです。

3. ターゲットを絞り込み、やらないことを決める

競合調査をすると、「競合はこうやって上手くいっている」という理解が得られます。それから、顧客インタビューをしていくと、「こういうコンテンツが顧客に刺さりそうだ」みたいなこともわかってくる。

ただ、ここで注意してほしいんです。競合と同じターゲットに対して同じようなことをやっても、結局は資本力や先行者優位があるところが勝つ確率が高いんです。

そこで重要になってくるのが、「ターゲットを絞り込む」こと。これはつまり、「やらない領域を決める」こと。

例えば、「ターゲットを製造業に絞り込みました」という会社があったとしましょう。じつはこれだとまだ甘い。なぜなら製造業は、業界でいうと大分類だから。

絞り込むとしたら、「製造業の中の輸送機械の自動車部品製造」とか、「自動車関連の部品」まで絞る必要があります。それでもまだ自動車関連の部品をつくっている会社はたくさんあるので、「自動車関連の部品をつくっていて、かつ売上が50億から100億の会社」とか、さらに企業規模で絞り込むことによって、エッジがきいたマーケティングコンテンツをつくることができるんです。

競合調査の結果、「この商品・サービスは自動車業界に売れるんだな」ということがわかったときは、同じように自動車を攻めるのではなく自動車の中の自動車部品に絞る、とか、自動車の中でも規模を狭めて、大手、中堅、中小に絞る、などのカスタマイズが必要です。ターゲットを狭めることによって、その領域での勝率を上げるわけです。

この様に、相手の得意分野を「捨てる」こと、あれもこれもやらないことがすごく重要です。やらないことを決めることは、まさに不要な戦いを略すこと。つまりは戦略そのものですね。

チーム編成と人員配置の考え方

いきなり営業の数を増やしてはいけない

企業からマーケティング支援の依頼を受けると、だいたいこんな話になります。「とにかく問い合わせを増やして、売上を伸ばしたいんです」と。そして、売上を伸ばすために営業を増やそうと考えている企業が本当に多いんです。

資金調達をしたタイミングで営業の数を倍に増やして、売上も倍にしよう。これはスタートアップによくあるパターン。ですが、これはうまくいかないことが多いんです。

「営業を5人から20人にしよう」と言っている会社の事業計画を見させていただくと、だいたいこんなことがわかります。「人数は10人までに留めておいて、残りの10人分の人件費は変動費で収まるマーケティング施策に投資した方が、最短でゴールに近づけますよ」と。そういうケースが本当によくあるんです。

売上を増やすのに必要なのは、営業の数ではないんです。「売れる仕組み」なんです。

事業フェーズに応じた組織設計

もちろん逆のパターンもあります。『The Model』に倣ってインサイドセールスを入れて営業プロセスを分業化している企業も多いんですが、「今のフェーズだったら逆にインサイドセールスを置かない方が効率がいい」ということもあるんです。

事業フェーズによっては、変に分業しない方がいいこともあります。そうなってくるとまだインサイドセールスを採るのは早い、ということになるわけです。

BtoBマーケティング戦略、つまり「売れる仕組みづくり」を考える際には、こういったチーム編成から考える必要があるんです。

例えばSaaSを販売している会社は、毎月1人あたりいくら売るのか、という予実を事業計画に組み込んでいます。ただ、実際に営業が受注するまでのプロセスを分析すると、その前段階の「商談をつくる」ところが思ったよりも難しいはずなんです。

現段階で営業が3人いて、それぞれ毎月5件で500万円売っているとします。でも、その営業人員が2、3倍になったとして、そもそもの商談をつくる機能が足りなくなる。この問題を見落としがちなんですね。

1年間で数千万円の人件費が浮いてくれば、それをマーケティングに投資して、1人あたりの営業の生産性を3、4倍に上げることをまず検討する。これが正しいアプローチだと、私は考えています。

BtoBマーケティングの具体的施策 〜オンライン編〜

1. まずは「名刺」の活用から始めよう

BtoBマーケティングというと、それなりの予算を使うことによって成果を出すイメージがあるかもしれません。でも実は、あまりコストをかけずに成果が出ることもけっこうあるんです。それが名刺データの再利用。

よくご相談いただくのが、こんな話です。「創業してから10年ほどになるんだけど、毎月の問い合わせが少なくなってきて…。とにかく問い合わせを増やしたいんです」と。

もちろんいろんな方法で問い合わせを増やすことはできるんですが、最初に取り組みたいのが名刺の一元管理。10年も商売をしていると、これまでに営業の方や他の社員の方が見込み客と交換してきた名刺って、ものすごい数になりますよね。

そうすると、「問い合わせを増やしたい」という話の前に、その名刺情報を一度洗い出してもらって、すべてデータ化してみるといいんです。おそらく数千件とか、場合によっては数万件のデータが集まることもあります。

新規の問い合わせを増やすよりも、これまでに蓄積されてきた名刺データを有効活用した方が、コスパ良くすぐに結果につながるケースが多いんです。これは必ず営業が商談するBtoBの特徴です。紙の名刺をきちんとデータで一元管理して有効活用すると、特別なお金をかけずに商談がグッと増えることもあり得ます。

300件の問い合わせを獲得した名刺活用の実例

私がキーエンスの新規事業会社でマーケティング部署を立ち上げたとき、最初にやったのが名刺の活用でした。名刺データを集約すると7万件になり、そのうち実際の営業活動に使われているのは1万件だけだった。残りの6万件は手付かずだったんです。

この6万件のリストにメールを送ったところ、300件の問い合わせが生まれました。このように最初はコストがかからず、成果につながりやすい施策から取り組むことをお勧めします。

名刺を集める仕組みづくり

営業は自分が持っている名刺を共有したがらないものです。なぜなら会社にとってメリットがあっても、営業個人にとってはメリットがないと感じるから。

この問題を解決するため、私がマーケティングを担当していたときは、営業担当者が毎月登録している名刺の数をダッシュボードに表示しました。50人の営業がいれば、その名刺登録件数をランキング形式で出すのです。

その上で、「個人として成果を出すのも大事ですが、チームや組織として成果を出せているかどうかも同じくらい評価としている」というメッセージを出しました。データから「自分の成果しか追っていない人」が可視化され、組織の文化も変わっていったのです。

2. BtoB企業のウェブサイト改善

BtoBマーケティングにおいて自社のウェブサイトは、言うまでもなく最重要のコンテンツです。BtoB商材の場合、7割近くのお客さんは営業と商談をする前に一通りの情報収集を終えている、というのが定説だから。

考えてみれば当たり前の話で、保険や車や家のような高額商品は、自分である程度調べてから問い合わせをしますよね?同じように高額なBtoB商材も同じプロセスに則っているので、ちゃんとしたウェブサイトがないのは、商品が存在していないのと一緒で、検討のテーブルにすら乗っていないわけですから。

BtoBのウェブサイトに必要な要素とは?

では、ウェブサイトには何が必要なのか。まず当たり前ですが、商品の説明ですね。何を提供しているのかを明確に伝える必要があります。

次に重要なのが導入事例。実際の使用例や成果を示すことで、見込み客は具体的なイメージを持てるようになります。そして問い合わせフォームは、簡潔で入力しやすいものにする。最後に企業情報。これは信頼性を担保するために欠かせません。

これらの要素がしっかり揃っていることが、まず最初の一歩になります。

3. 小規模専門サイトを活用したコンテンツマーケティング

商品説明だけでは見込み客に十分に価値を訴求できません。そこで重要になるのがコンテンツマーケティングです。

キーエンスの小規模サイト戦略

キーエンスは商品カテゴリーごとにSEO対策を兼ねた小規模サイトを量産しています。「外観検査.com」「安全知識.com」「流量知識.com」などのサイトを展開し、それぞれの分野で検索上位を実現しているのです。

重要なのは、すべて「keyence.co.jp」の配下に作られているURL。独自ドメインではなく、本体サイトのサブディレクトリとして構築することで、本体サイトのドメインパワーを活用しています。

これにより、1からSEO対策をする労力をかけずに、専門メディアで集客することを可能にしています。

4. プレスリリースの戦略的活用

法人向けに営業活動を行なっている企業の場合、「導入事例」は必須のコンテンツです。

例えば、ベルフェイスの事例はとても参考になります。コロナ禍でZoomやGoogle Meetなどの低価格ツールが広く使われるようになり、解約が増えたベルフェイスは、金融業界に特化したプロダクトにピボットしました。

その後、事例が増えるたびに事例記事を作り、プレスリリースを配信していきました。プレスリリースを遡って見てみると、三井住友銀行の導入事例を出した数ヶ月後にUFJ銀行も導入するなど、事例の連鎖で顧客を拡大していった形跡が見えてきます。

古い業界ほど競合の動きに敏感で、プレスリリースによる事例発信は効果的です。

◾️売れる仕組みを構築!(株)マイノリティが提供するGrowth Management

BtoBマーケティングの具体的施策 〜オフライン編〜

1. 展示会での効率的なリード獲得

展示会出展って、代表的なオフライン施策ですよね。でも実は、あまり知られていない裏技があるんです。それが「出展せずにリードを獲得する方法」。意外でしょう?

展示会って、東京ビッグサイトや幕張メッセなんかでよく開催されていますよね。大規模なものだと3日間で600社くらいが一堂に会する。で、ここからが面白いんですが、その出展企業に対して営業をかけて、リードを獲得するという発想もあるわけです。実際のところ、これがかなり効果的なんですよ。

ただし、闇雲にやってもダメ。ターゲットをある程度決めておく必要があります。小さい会社なら社長がブースにいることが多いし、大手だとマーケティング担当や営業責任者がブースにいることが多い。どんな方とつながりたいか、あらかじめ明確にしておくことが大事です。

出展者への営業のコツ

ただ、「出展者に営業をかけて嫌がられないか」って心配になりますよね。わかります、その気持ち。完全な売り込みだと確かに嫌がられます。だからこそ、やり方が重要なんです。

私がいた会社では製造業向けの媒体を運営していました。ターゲットは経営者やマーケティング、営業責任者。まさに展示会のブースで立っている方がドンピシャだったわけです。

じゃあどうやって営業していたのか。正直なところ、本音を言えば有料の広告掲載をお願いしたかった。でも展示会の場でそういう話をするのは失礼だし、気分を害される方もいらっしゃる。

そこで、こんなふうに声をかけていました。「カタログをいただければ、うちのメディアに御社の情報を無料で掲載できるんです。ぜひ御社の情報を掲載させてください」って。

展示会期間中って、出展者の皆さんの気分が高揚しているんですよね。だから、普段よりもアプローチが成功しやすい。ターゲットを明確にして、相手にメリットを提示する。このポイントを押さえれば、展示会は宝の山になるんです。

2. 建設業は業界紙が効果的

これ、意外に思われるかもしれないんですけど、業界によってはインターネットで情報収集する人が本当に少ないところもあるんです。建設業なんか典型的。現場によく出ている業界とか、職人さんが多い業界では、デジタルマーケティングよりオフラインの方が圧倒的に効くんです。

アークカードという存在

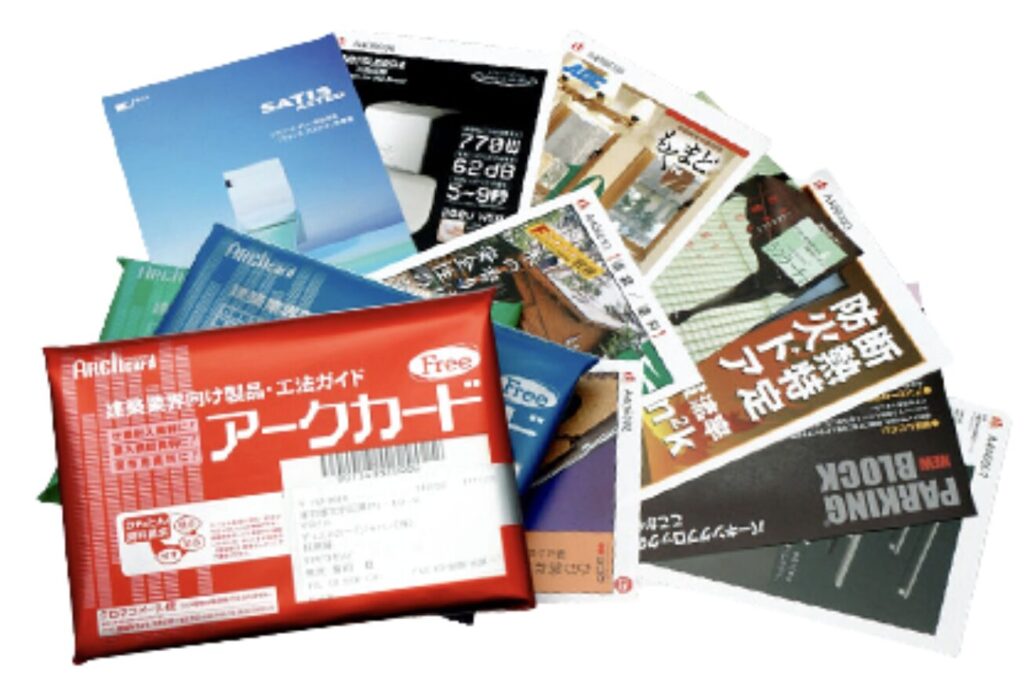

そういったオフライン特化型の媒体として、知る人ぞ知る存在が「アークカード」なんです。これ何かというと、はがきサイズのカードで、表面が広告になっている。要は紙のDMですね。

建設業の方のところには、このアークカードが30部くらい束になって定期的に届くんです。で、興味のあるカードがあったら裏面に自分の宛名と送付先を書いてポストに投函する。すると1週間後くらいに、その会社から資料が届くという仕組み。まあ、資料請求用のカタログみたいなもんですね。

「今どき、そんなアナログな…」って思うでしょう?私も最初はそう思いました。でもこれ、いまだにちゃんと売れていて、よく利用されているんです。なぜかというと、シンプルに効果があるから。建設業界の方ならだいたい知っていますし、実際に受け取っている方も多いんですよ。

私も、担当していた事業のターゲットが建設業だったときは、このアークカードをよく使っていました。建設業者向けにDXを実現するバーティカルSaaSなんかを扱っている場合、アークカードや展示会が中心的な施策になります。デジタルマーケティングよりも、オフラインの施策の方が効果が出やすい分野なんです。

1つの広告で200件以上のレスポンスが来ることもあって、これは本当に効率がいい。業界の特性を理解して、適切なチャネルを選ぶ。当たり前のようですけど、これが意外とできていない会社が多いんです。

3. 紹介を仕組み化する

アポを取りたいとき、これが使えると本当に強いんですよ。何かというと「紹介」です。効果の大きさが段違いなんです。

SansanとFacebookの活用

社員数が多い会社では、Sansanがめちゃくちゃ効果的。実際、私がメルペイにいたときの話をしましょうか。「◯◯電機にメルペイを入れてもらいたいな」と思ってテレアポをしても、大手電気量販店の責任者と会うのってかなり難しい。

じゃあどうしたか。メルカリの社員はみんなSansanを活用していました。◯◯電機は上場企業なので、執行役員以上の方の名前は会社概要やメディアに出ています。そこでSansanで執行役員の名前を検索してみると、不思議なもので、誰かしらが過去に名刺交換していて、接点があることがわかるんです。

当時、メルペイには数千人の社員がいました。だから「◯◯電機の取締役とメルカリ社長の山田さんが繋がっている」みたいな情報が、ポンと出てくるんです。それがわかれば話は早い。代表電話からアプローチするんじゃなくて、山田さん経由で担当の方に連絡してもらう。こういうやり方をしていたんです。

大手企業でSansanを使っている会社は多いと思います。でも、本来の使い方をしている会社は意外と少ないんですよね。もったいないなって、いつも思います。Sansanって、単なる個人の名刺管理ツールじゃなくて、社内の人脈を可視化するためのツールなんです。すでに自社にある人脈を活用してつないでもらう。これができると、営業効率が格段に上がります。

もう一つ、私がスマートニュースにいたときの話もしましょう。当時の社員数は200人くらいで、メルカリほど名刺のネットワーク効果は得られませんでした。でもそこでは、Facebookをフル活用していたんです。

スマートニュースが広告主として狙いたい大企業の経営者やマーケティング担当者をFacebookで検索すると、けっこうな確率でスマートニュースの誰かとつながっているケースがあった。スマートニュースは起業家が多くて、人脈が豊富だったんです。それがSNS上で可視化されていたのが、本当に強みでしたね。

使い方はSansanと同じです。Facebookで「〇〇さんと〇〇さんが繋がっている」とわかったら、その方経由でつないでもらう。シンプルですけど、効果は抜群です。温度感が全然違いますからね。

4. テレアポの効率を2〜3倍に上げる工夫

オフライン施策で避けて通れないのがテレアポ。好き嫌いは別として、これは外せません。

一般的なテレアポって、ターゲットリストに片っ端から電話をかけていくイメージだと思います。間違ってはいないし、それで成果が出ることもある。でもね、ここにちょっとした工夫を加えると、成果が2倍、3倍になるコツがあるんです。

逆に、何も工夫せずに担当者名もわからない状態でテレアポしても、アポイントはほぼとれません。1人が1日頑張って70〜80件電話しても、1、2件とれるかとれないか。これじゃあ非効率すぎますよね。もったいない。

最初はアポイントを取りにいかない

じゃあ、その工夫とは何か。答えはシンプルで、最初はアポイントを取りにいかない、ということなんです。「えっ、どういうこと?」って思いますよね。説明しますね。

例えば、経営企画部の方のアポイントを取りたいとします。でも経営企画部って裏方の部署なので、担当者の名前がわからないことが多い。そもそも窓口すらはっきりしないことがある。

そこでどうするか。経営企画部の方向けに、「経営企画部門の現状と課題」とか「2026年に予想される展望とシナリオ」といった内容の市場調査レポートを作るんです。手間はかかりますけど、ここが勝負どころ。

で、電話して「最新の調査レポートを無料で進呈させていただいているんですが、経営企画のご担当者様にお繋ぎいただけませんか?」って伝える。すると、最初から売り込みをする場合と比べて、突破率がグッと高くなるんです。

「御社のビジネスに役立ちそうなレポートがあるんですが…」「ああ、それだったら一回送っておいて」みたいな感じで、わりと簡単に名前とメールアドレスが獲得できます。拍子抜けするくらい、すんなりいくことも多いんです。

これが、最初から電話でアポイントを取りにいくやり方との決定的な違いなんですね。入り方が全然違うので、突破率も変わるし、リードの獲得率も2〜3倍に跳ね上がる。

レポートを送ったら、1週間後くらいにもう一度電話します。「先週お送りしたレポート、ご覧いただけましたでしょうか?」という自然な流れから、アポイントの話に持っていくわけです。こうすると、相手も話を聞く体勢になっていることが多い。

最初からアポイントを取りに行く方法だと、「とれるか、とれないか」の2択で、しかも成功率が低いから情報がほとんど蓄積されない。これが一番の問題なんです。

でも、調査レポートの進呈という形を取れば、見込み客の個人情報がSFAにどんどん蓄積されていく。その情報を増やしながらテレアポに臨めるから、仮にすぐアポが取れなくても、半年後、1年後にもう一度アプローチできる。長い目で見ると、この差は本当に大きいですよ。

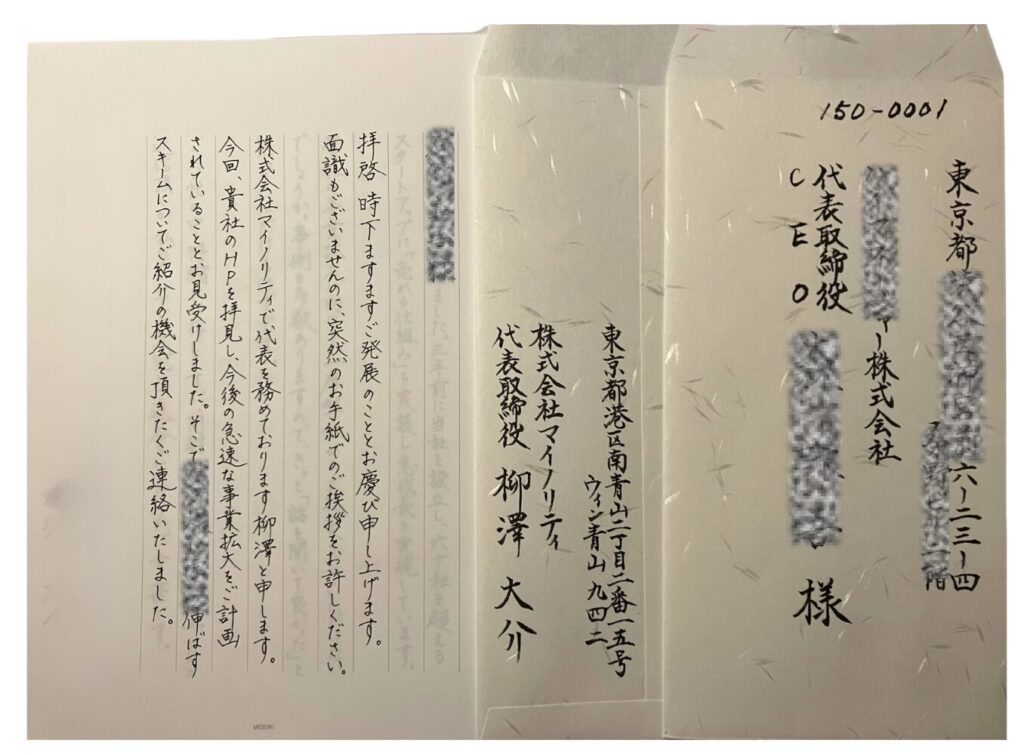

5. 直筆の手紙の威力

最近、また流行ってきているのが手書きの手紙なんです。手紙を送った後に電話をしてアポイントを取るという、ある意味すごくクラシックな手法ですね。上場企業であれば役員以上の名前は基本的に公開されているので、その方に手書きの手紙を送り、後追いで電話をして、そこからアポイントにつなげていく。

すごく古臭い方法に見えますけど、それがすごく流行っています。実践している会社はけっこう多いと思います。なぜかというと、やっぱり効果があるからなんですよね。

手紙作成のポイント

じゃあ私はどんなふうに手紙を出しているのか、具体的にお話しします。まず高級和紙の封筒と便箋を用意します。見た目って大事なんですよ。で、ちゃんと直筆でお手紙を書く。

パソコンやスマホに慣れていると、手書きはすごく大変です。私も最初はしんどかったですもん。でもね、ここはアウトソースしちゃダメなんです。文面も重要なので、会社ごとにホームページや事業内容をちゃんと見て、相手が興味を持ちそうな内容を書く。この一手間が、効果を左右するんです。

もちろん、ある程度テンプレート化してまとめて書けるケースもあります。メッセージを印刷して送るDMもありますし。でも、そこをあえて手書きにすることが大事なんです。そのちょっとした工夫によって、相手に興味を持ってもらえたり、開封してもらえたりする可能性がグッと上がる。

全く同じ文書でも、印刷した内容と手書きの内容を比較すると、印象が大きく違うんですよ。一手間かけることで相手の心を動かせる。これは本当です。

あと大事なポイント。手書きの手紙だけではアポ率は上がりません。手紙とチラシと名刺の3点セットで送付するんです。チラシと名刺のクオリティも、めちゃくちゃこだわってください。一通の手紙に魂を込める。そういう姿勢が伝わるんです。

手書きというものは、いまだに心に響きます。最近はトレンドになっていて、うまく使っている会社も増えています。だから数年前よりは効果が落ちているかもしれない。会社の役職者のところに手書きの手紙がどっさり届くのを見かけることもあります。

それでも、多くの人がやらないことをやる、競争を避ける。これは大事な考え方だと思います。みんながデジタルに向かっているときこそ、アナログの価値が光ります。

6. メルマガの開封率を上げる工夫

BtoBのメルマガ、もっとこうすると開封率が上がるのに…と思うことがよくあります。私はBtoB企業向けに営業とマーケティングの支援をしているので、それにはいろいろと知見があるのですが、いくつかすぐに実践できるものを解説してみたいと思います。

メルマガはメルマガっぽく送らない

企業のメルマガって、ちょっと工夫するだけで開封率が大きく変わるんです。まず、差出人を個人名にしてください。info@〜みたいなアドレスではなく、個人のメールアドレスから送る。これだけでだいぶ差がつきます。

件名もシンプルでいいんです。「〇〇様へ」くらいがちょうどいいですね。あまり凝った件名にする必要はありません。

それから、HTMLメールを使わないこと。わざとお手製感を出すんです。一般的なメルマガに比べると分量もかなり短くする。これは文章を短くした方が記事内のリンクに目がいきやすいからです。

あと、これを実践している会社はほぼないんですが、土日にメールを送ることも開封率を上げるコツです。平日は皆さん忙しいですからね。

こういった工夫は些細なことに見えるかもしれません。でも、言われてみれば当たり前のことを、逐一徹底できるかどうか。それが成果につながってくるんです。

リードナーチャリングの正しい理解と実践

リードナーチャリングが抱かせる幻想

2014年頃からマーケティングオートメーション、いわゆるMAツールがすごく流行って、リードナーチャリングが一大ブームになりました。自社のウェブサイトに来た人がどのページにどれくらい滞在しているのかが全部わかって、それらのデータをスコアリングすれば興味度合いに応じたシナリオを自在につくることができる。そんな考えだったんですね。

10年ほど前、当時の僕もまさにマーケティング担当になったばかりのタイミングで、「リードナーチャリングという考え方をうまく使えばすごいことが起きるぞ」と期待して、自社の見込み客の興味度合いをMAツールを使ってどんどん上げていこうと考えていました。

例えば、「この事例のページを見たら10点」、「このサービスの価格を見たら50点」、「このページにきたらこのメールを配信しよう」みたいなスコアリングやシナリオをすごく細かく組んでいきました。2年ほどかけて、じっくりと取り組みましたね。

その結果、わかったことは、見込み客の興味度合いはこちらが意図した通りには上がっていかない、ということです。考えてみれば、当たり前ですよね。自分がお客様の立場になって考えてみればわかりますが、送られてくるメールによって興味度合いがどんどん上がっていく、なんてことは起きないわけです。

すごく膨大な時間とリソースをかけて設計したシナリオとスコアリングをもってしても、高い点数になるユーザーは決まっていました。

それは2種類の人たちでした。誰だと思いますか?1つは、「すでに営業が商談中の見込み客」です。オフラインでコミュニケーションが取れているので興味度合いは上がって当たり前です。そしてもう1つのグループは、「競合や調査会社」。こちらのことを調べようとしていろんなページを見ているので、興味度合いが上がっていると判定されるのです。

スコアが高くなる傾向のある会社はそれくらい。根本的な使い方が間違っているのかもしれない…。僕がそれに気づいたのは、数年間の試行錯誤の後でした。

リードナーチャリングの正しい捉え方

それでもリードナーチャリングという考え方はまだありますし、「リードナーチャリングをやりたい」という相談もよくいただきます。じゃあどう考えればいいのか、お話ししましょう。

BtoBマーケティングを実施して獲得したリードは、実は1〜3年後に売れはじめるんです。そして、その顧客が2年、3年とリピートしていけば、売上はもっと上がります。

例えばこんなケースがあります。とある会社が2020年にデジタル広告や展示会などのマーケティング施策のために5,000万円を投じました。しかし、ふたを開けてみると2020年度に受注できたのは4,700万円でした。

これだけを聞くと、「費用対効果が合わなかった」と思いがちですが、それは間違いなんです。この会社の受注を継続してトラッキングしていくと、2021年に8,000万円になり、2023年には1億1,000万円になる、ということがよくあります。BtoBマーケティングで獲得したリードは1〜3年後に受注に繋がりはじめるのです。

そして、そのお客さんが2年、3年と継続していけば、売上はもっと上がります。顧客が自社にもたらしてくれる生涯売上、これをLTV(Life Time Value)と呼びますが、そのLTVという観点で見ると5,000万円投下したマーケティング費が3億円の売上を生むことも十分あり得るわけです。

「失注」さえも立派なリードナーチャリング

私は営業が初回商談で失注することも、リードナーチャリングであり、立派な「見込み客の育成」だと考えています。

そもそも、初回商談で決まることなんてほとんどないんです。初めての商談で受注できる確率はせいぜい10%がいいとこ。ただ、3年間かけてリードをトラッキングをしていると、過去に失注してから1〜2年後に掘り起こされた商談は受注率が高いことがわかってきます。

ということはつまり、「3年かけて受注につなげればいい」と割り切って考えられるわけです。

リードナーチャリングで成果を出すための5つの条件

では、リードナーチャリングで成果を出すにはどうすればいいのか。私の経験から言えることをお伝えします。

まず何より大切なのは、長期的な視点を持つことです。初年度の数字だけで判断しないでください。BtoBマーケティングの成果は、どうしても時間がかかるものなんです。

次に、データを一気通貫でトラッキングできる仕組みを作ること。MQLから受注までのすべてのプロセスを追跡できないと、本当の費用対効果は測れません。

それから、これは意外かもしれませんが、失注も含めて管理してください。失注理由が貴重な情報なんです。さっきお話ししたように、失注してから1〜2年後に掘り起こすと、受注率が高いケースが多いですから。

そして、3年スパンでトラッキングすることを習慣にしてください。短期的な成果だけを追っていると、本当の価値を見逃してしまいます。

最後に、顧客生涯価値、いわゆるLTVで評価することです。初年度の売上だけで「失敗だ」と決めつけるのではなく、その顧客が3年、5年とお付き合いした場合の価値で見る。そうすると、マーケティング投資の本当の価値が見えてきます。

導入事例の重要性と制作ノウハウ

なぜBtoB企業に導入事例が欠かせないのか?

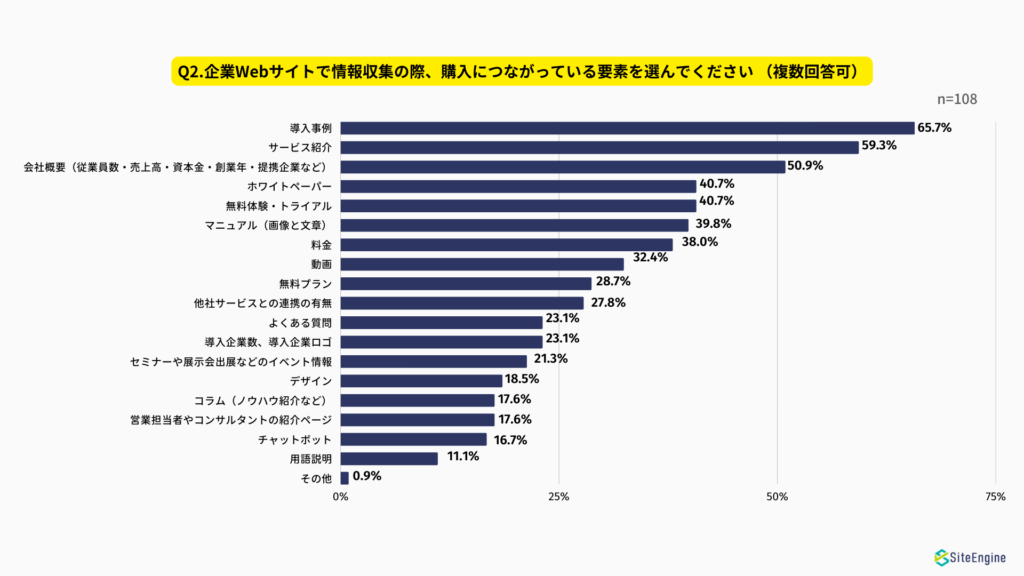

BtoBマーケティングにおいて、Webサイトに載せる「導入事例」って本当に重要です。特に日本の企業は、「実績はあるんですか?」「他社の事例を見せてください」って必ず聞いてきますよね。これ、もう定番の質問です。

サイトエンジン社が過去に調査したデータがあるんですが、企業Webサイトのページのうち、最も購入につながっているのが「導入事例」で65.7%だったんです。これ、すごい数字ですよね。他のコンテンツを大きく引き離しています。

実際、私がこれまで数百社のWebサイトをGoogle AnalyticsやAhrefsを使って分析してきた経験からも、導入事例のようなコンテンツが直接的な問い合わせにつながりやすい傾向が、はっきり見えています。

導入事例の効能

導入事例には、様々な効果があります。まず何より、信頼性の証明になりますよね。自社サービスの良さを自ら語るよりも、第三者に語ってもらった方が説得力が増します。これは当然のことです。

それから、理解促進という効果もあります。実際の使用例やビフォー・アフターの話を通して、サービス資料だけでは伝わりにくい具体的なイメージを持ってもらうことができるんです。

また、選定者にとっては、決裁者を説得する材料になります。複数人で比較検討する際に、「同業他社のA社が使っているから、うちも導入すべき」といった議論がなされやすくなるわけです。

特に、自社が意識している競合他社が使用しているという事実は、非常に強力な説得材料になります。私も昔、経験があるんですが、例えばセンサーメーカーに営業する際、同カテゴリにキーエンス、オムロン、三菱電機などの企業がいたとします。この場合、オムロンの契約を取るために、三菱電機の導入事例を出すといった手法は本当に効果的なんです。

顧客に導入事例の打診に快諾してもらう秘訣

「導入事例に出てくれるお客さんがいない」という声をよく聞きます。どうすれば顧客が快く協力してくれるのでしょう。

契約時に条件に入れてしまう

例えばSaaSを販売していると、クロージングの際に「ライセンスを多めに購入する代わりに値引きしてほしい」などの交渉が入ることはよくあります。そんな時のために、ある程度の条件は飲む代わりにプレスリリースや事例への協力を求めるように仕組み化しておくのがお勧めです。

何の条件もなしに値引きした価格で受注してしまい、後から事例を断られるのが一番痛手。値引きの話が出てきたタイミングで、win-winになるように交渉するのがポイントです。

記事自体でも相手のメリットを出そう

弊社の場合、事例記事の内容も工夫しています。顧客の事業紹介をメインにし、弊社が貢献できたことは全体の4割以内にとどめています。

せっかく事例に載ってもらうのだから、顧客にもメリットがなければいけません。そのため、顧客のサービスや事業の紹介を中心に据え、事例を公開した後はSNSなどでPRして拡散することも大切にしているんです。

事例の参考▼

FSS理論で組織を進化させ、そのパフォーマンスを引き出す!! 誰もがいきいき働ける組織を作り、企業と社会を変えていく

建機レンタル会社向けDXサービスの雄がゼネコン市場に参入!! 『GENBAx点検』が現場の点検業務をスマート化する!!

事例制作の進め方と注意点

王道は事例インタビュー

代表的なものは顧客への事例インタビューです。直接取材をして写真撮影するため、それなりに負荷は高くなりますが、一番説得力があります。

顧客名を出さずに導入事例をつくる方法

業界によっては、機密保持やNDAの縛りが非常に強く、顧客名を出せないことがあります。製造業では特にこのケースが多いもの。

例えば、キーエンスは顧客名を出さずに業界別に実績をたくさん並べるという手法を取っています。自動車業界や金属業界、食品業界など、さまざまな業界の工場にセンサを導入した事例が掲載されています。

事例取材の準備

事例作成は自社で行うケースもあれば、専門の事例制作会社に依頼するケースもあります。営業担当が制作まで行うと素人感が出てしまうため、基本的にはプロの事例制作会社に任せた方が良いでしょう。

取材前には、事前アンケートで顧客の課題や導入効果を把握し、取材当日の質問内容を精緻化します。取材は通常1〜2時間程度で、録音とメモを取りながら進めます。

BtoBマーケティング施策の全体像と優先順位

ここまで様々な施策を紹介してきたましたが、すべてを同時に実施する必要はありません。事業フェーズや予算、リソースに応じて優先順位をつけることが重要です。

施策の優先順位マトリクス

以下は、コスト対効果と実施難易度の観点から整理した施策の優先順位です。

| 優先度 | 施策 | コスト | 効果 | 実施難易度 | 推奨フェーズ |

|---|---|---|---|---|---|

| ★★★ | 名刺活用 | 低 | 高 | 低 | 全フェーズ |

| ★★★ | Webサイト改善 | 中 | 高 | 中 | 全フェーズ |

| ★★★ | 導入事例制作 | 中 | 高 | 中 | シード後期〜 |

| ★★☆ | テレアポ(工夫版) | 中 | 中 | 中 | シリーズA〜 |

| ★★☆ | 紹介施策 | 低 | 中 | 中 | シード後期〜 |

| ★★☆ | 小規模専門サイト | 中 | 中〜高 | 高 | シリーズA〜 |

| ★☆☆ | 展示会出展 | 高 | 中 | 中 | シリーズA〜 |

| ★☆☆ | 業界紙広告 | 中〜高 | 中(業界依存) | 低 | シリーズA〜 |

| ★☆☆ | 直筆手紙 | 中 | 中 | 高 | エンタープライズ向け |

フェーズ別推奨アクション

シード期(創業〜数千万円の売上)

シード期の企業は、まず名刺データの集約と活用から始めてください。これが一番コスパがいいです。それから、Webサイトの基本設計をしっかり固める。そして顧客インタビューによる購買プロセスの理解。これは本当に重要です。最後に、紹介施策の仕組み化も早めに取り組んでおくといいですね。

シリーズA期(数千万円〜数億円の売上)

シリーズAまで来たら、導入事例の本格的な制作を始めましょう。ここから本格的なマーケティング施策に移行していきます。小規模専門サイトの構築も検討してください。

それから、テレアポ施策も最適化していく段階です。さっきお話ししたような、レポート進呈からのアプローチを取り入れてください。展示会への戦略的出展も、この段階から考えていいでしょう。そして、プレスリリースの定期配信も始めてください。

シリーズB期以降(数億円〜の売上)

ここまで来たら、マーケティングオートメーションの本格導入を検討してもいい段階です。ただし、使いこなせるリソースがあるか、よく見極めてください。複数チャネルの統合管理も必要になってきます。

そして、カスタマーサクセスの強化。これは売上を伸ばすだけでなく、継続率を高めるために重要です。エンタープライズ向けの施策も、このフェーズから拡充していくといいでしょう。

BtoBマーケティング成功のためのポイント

ここまでたくさんの施策をお話ししてきましたが、最後に本当に大切なポイントを5つお伝えします。

まず、長期的視点を持つこと。BtoBマーケティングの成果は、短期間では測りにくいんです。初年度の数字だけで判断せず、3年スパンでトラッキングすることが重要です。顧客生涯価値、いわゆるLTVの観点で費用対効果を評価してください。

次に、データで意思決定すること。感覚や経験だけに頼らず、データに基づいて施策を評価し、改善を繰り返す。MQLから受注までのすべてのプロセスを記録し、分析することが成功の鍵です。

3つ目は、顧客理解を深め続けることです。マーケティングの基本は顧客理解。定期的に顧客インタビューを実施して、購買プロセスや意思決定要因を理解し続ける。これによって競合との差別化が可能になります。

4つ目、小さく始めて大きく育てる。すべての施策を同時に始める必要はありません。まずは名刺活用やWebサイト改善など、コストが低く成果につながりやすい施策から始めて、徐々に施策を拡大していく。これが現実的なアプローチです。

そして最後、組織の文化を変えること。マーケティングは部門単独で成功するものではないんです。営業とマーケティングが連携して、全社で「売れる仕組み」を構築する文化を醸成する。これが何より重要だと、私は思っています。

まとめ:「売れる仕組み」構築のロードマップ

では最後に、BtoBマーケティングで「売れる仕組み」を構築するためのステップを改めて整理しておきましょう。

ステップ1:戦略立案(1〜2ヶ月)

まず最初の1〜2ヶ月は戦略立案です。競合調査で成功企業を分析し、ベンチマークを設定する。そして顧客調査で購買プロセスを理解し、ペルソナを作成する。その上でターゲットを絞り込む。やらないことを決めることが、ここでの重要なポイントです。

ステップ2:基盤構築(2〜3ヶ月)

次の2〜3ヶ月で基盤を構築します。名刺データの集約と活用を開始してください。これが一番早く成果が出ます。それからWebサイトの改善。そして評価制度の見直しも、この段階で行ってください。営業とマーケの連携を強化するんです。必要最小限のツール導入も、このタイミングで検討しましょう。

ステップ3:施策実行(3〜6ヶ月)

3〜6ヶ月目に入ったら、施策の実行フェーズです。優先度の高い施策から順次実施していきます。導入事例の制作を始めて、コンテンツマーケティングを展開する。オンラインとオフラインの施策をうまくミックスさせていくのが、この段階のコツです。

ステップ4:最適化と拡大(6ヶ月〜)

6ヶ月を過ぎたあたりから、最適化と拡大のフェーズに入ります。データ分析に基づいて施策を最適化していく。リードナーチャリングの仕組み化も進めてください。そして新規施策を追加しながら、組織体制も強化していく。このサイクルを回し続けることで、持続的な成長が可能になります。

BtoBマーケティングは、一朝一夕で成果が出るものではありません。でも、正しい戦略と地道な実行によって、確実に「売れる仕組み」を構築できます。営業人員を闇雲に増やすのではなく、マーケティング基盤を整えることで、持続的な成長が可能になるんです。

あなたの企業でも、今日から実践できる施策がきっとあります。まずは名刺データの集約から始めてみませんか。小さな一歩が、大きな成果につながる。私はこれまでの経験から、そう確信しています。

◾️売れる仕組みを構築!(株)マイノリティが提供するGrowth Management

この記事を書いた人